提要:国学自从一度消失以后,近体诗(格律诗词)的核心,再没有回到我们的课堂上。

— — —

孙女声情并茂地向我背诵:

黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。

桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?

博得我的喝彩声。

我和她相讨:这首诗的韵是什么?她一脸迷惑。

我告诉她,第一、二、四句末尾的那个字,东、风、红,你在《笠翁对韵》的“一东”找找看。

为什么是“东”?翻开课文,看看拼音标注,很清楚,它们都是ong做韵母,这就叫韵。做诗不光光只是字数整齐,还有很多学问。韵,就是顺口溜能顺口的关键原因之一。

熊孩子们自己编的调皮儿歌,也懂得押韵,请看这首粤语童谣:

“xxx个头, 大过五层楼,xxx只手, 细过荷兰豆,xxx嘅屎窟屙豆豆。”

你再细读一下《笠翁》里“东”韵脚的字,都是第一声,第二声的,这点在诗词格律上非常重要,叫做“平声”,ong做韵母而声调是第三、四声的,比如懂、冻,叫做“仄声”,不在“东”韵之内。

韵,以及平仄的交错运用,是近体诗抑扬顿挫,如歌似水般流畅的核心。

一袋烟的功夫,孙女已经灵犀一点通,把韵弄懂了。

近体诗又是什么?小学生必背古诗词75首,是定义错了的,粗看一下,它收集的并不是诗词定义中的“古诗”,而都是近体诗(学问学问,带着疑问去读书,是学习要领,尽信书不如无书)。近体诗基本上从唐代形成,诗人们摸索出如何让诗词读起来好听的规律,于是定了格,成了绝句、律诗、词、散曲,带有很强烈的音乐性。词更是“歌词”的含义,写作叫填词,各种格体叫做词谱。古诗,乃指未完成格律华丽转身时代的诗体。

孙朗诵完“江畔独步寻花其五”,熊爷爷也摇头晃脑地吟了一遍,孙说爷爷不对。

自古文人说吟诗作对,诗是用来吟的,也叫吟唱。如何为吟?在大陆真的失传了,我是从外公那里继承下来的。目前我这一代人的诗词爱好者还记得。从网上搜索,我只搜到台湾人用闽南话,香港学生用粤语吟诗的视频,与我的记忆相同。有幸,关于吟的方法,还是有比较详尽的文章记录。简单来说,可以从吟这个字意去理解吧,与呻吟真的相近,就是诗人自言自语,用低声调慢慢哦吟,平声长,仄声短,七言的断句一定是**/**/***。而课本把“黄师塔前江水东”的断句定为***/*/***,是不符合格律和作者的初心的,吟起来很别扭。(注:师字的读音出格了,但可能在杜甫的时代,师字有另外仄声的读音,这种事常有。)而且奇怪,课本把七绝,七律的格律标题去掉了。

我继续和孙相讨:《笠翁对韵》说,雨对风。那么我说,雨对云,对不对?雨对雪,对不对?雨对中,对不对?

孙暂时回答不了,爷爷来解释一下。

假如是考背诵内容,则都错了,应试考题都是这样。但如果你在写作就另一回事。

《笠翁对韵》就是要对儿童说说对仗与压韵的事。而不仅仅是课本解读说“优秀的故事”“品味优美的文学”,完全脱离了对和韵的关系,笠翁枉费心机做了几百个对和用齐了平水韵所有的韵。若只为读故事,不如读《幼学琼林》。《笠翁》为什么优美?因为格律诗要“炼字”,每个“字眼”都要千锤百炼。

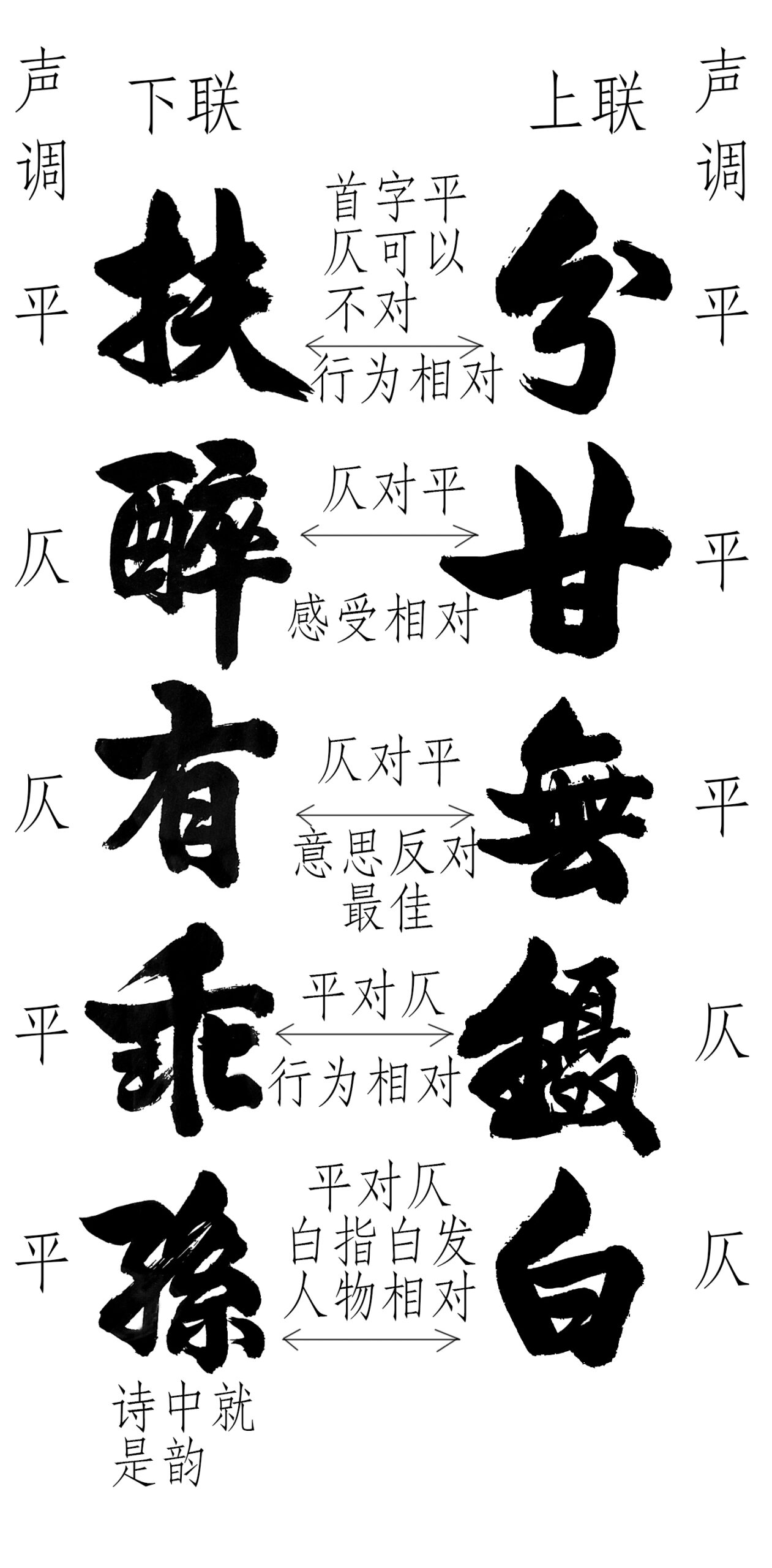

对,就是对仗,按照字音的平仄和字义的虚实做成对偶的语句,而工对则更严格,就是同类的词相对,古人将名词分为若干小类,天文、地理、时令、器用、人伦、形体,等等。有些词在语言上是平列,比如天地、诗酒、花鸟、等相对。而反义词相对,则更佳。出句与对句完全同义,就叫“合掌”,为诗家大忌。

那么,雨对云是对的。雨对雪则不对,雨和雪都是仄声,不行(平仄问题老人家很难理解,但幼年是学语音最佳时间,从他们能迅速掌握韵母的声调可证。)雨对中也不对,中字在《笠翁对韵》的东韵虽同韵,但中与雨的词性不同类。

对联是家家户户都喜欢的经典华人文化,我搜索各栋楼梯,可悲的是,有50%的对联是左右贴错的,贴对的50%,估计是碰巧了。

首先,知否汉字竖写是从右到左?其次,更需懂得那幅是上联,那幅是下联。仅仅从格律来说,句末一字,平声的,99%以上是下联,仄声那句是上联。以西洋音乐来对比,平声的效果和音乐的哆音一样,稳定,适合结尾。仄音结尾,就好像音乐用唻收尾,好像没完没了。

以家中厅堂一副对联,小结以上的分析:

对联是从一首七律节选出来的:

七律●孙三岁相册序 二零一五年七月

三岁已然定八十,老怀欣慰梦初圆。不求遗笏销金殿,落力囊书涌智泉。

跋涉分甘无镊白,翩跹扶醉有乖孙。新苗茁壮笺留影,得澈倾心旷世缘。

遗笏:先人遗下的朝会手板,指后代荫袭的官职俸禄。镊白:拔去白发白须,陆游诗“平生不镊白,霜雪满鬢眉。”

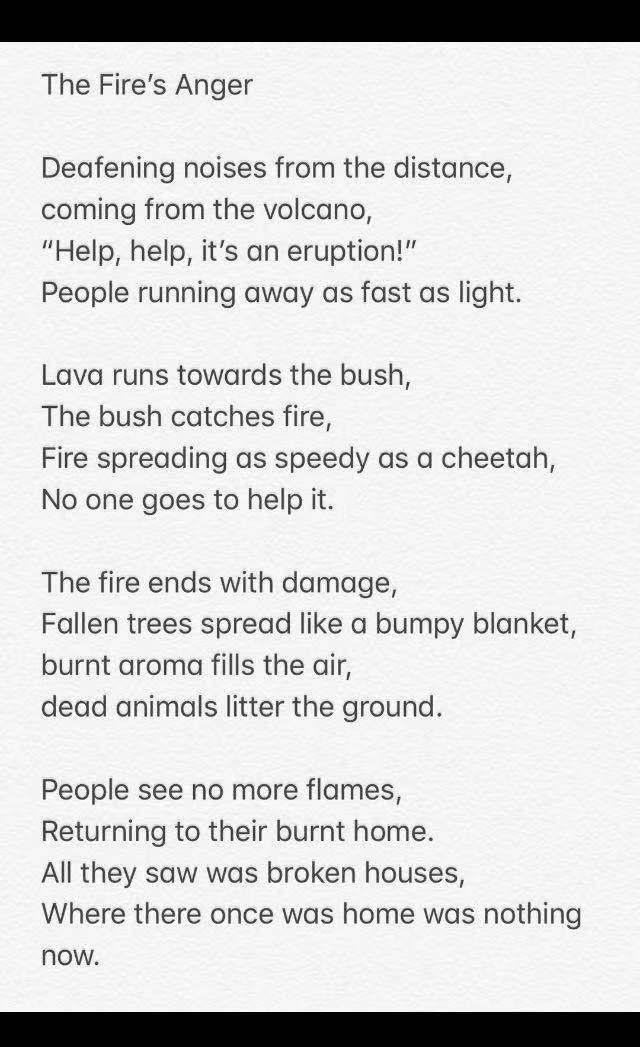

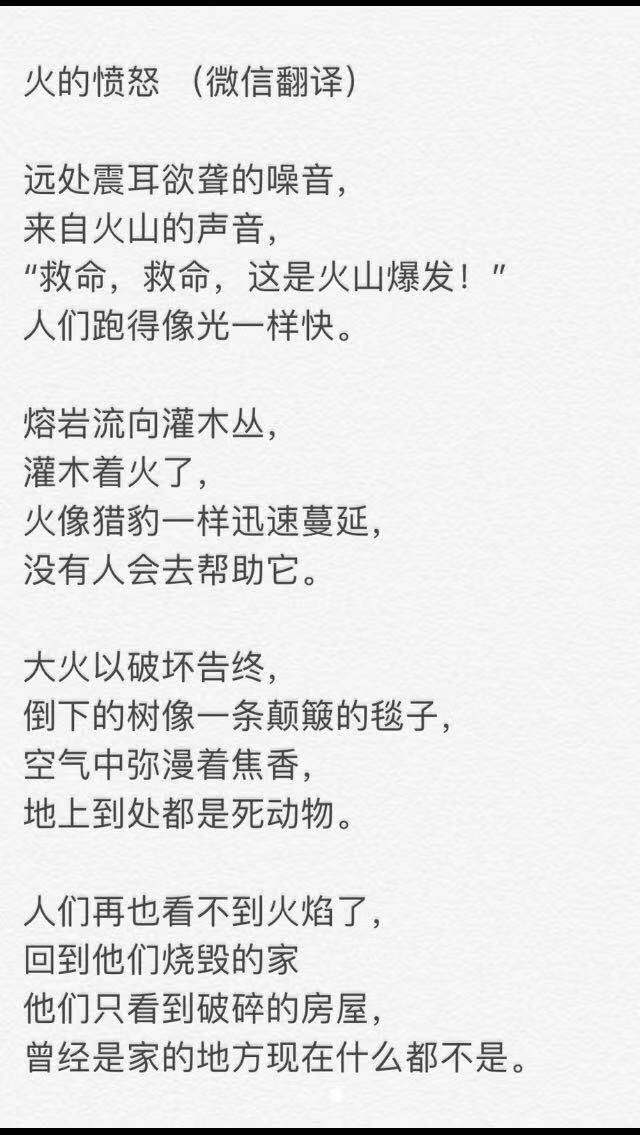

收到澳洲三年级亲戚小朋友发来的诗作:

我评价说很好,比这里很多文联主席都好。

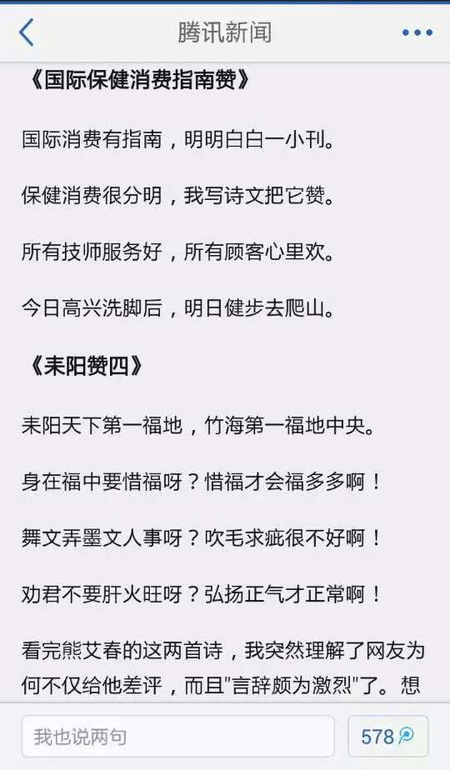

继汶川地震时山东作协主席王兆山写的既无人性也无格律的江城子“纵做鬼,也幸福”后,又一位文联主席写的:

澳洲小朋友们没有家庭作业,从二年级就开始写诗。最初写的是有固定格式的、儿童比较易上手的三行诗、五行诗、藏头诗等,现在三年级写的就长一些,好几节的诗。写之前老师会让他们写个纲,比如每一节诗的重点是什么。玥这首诗四节的重点分别是火山、山火、破坏和回家,她是先拟个纲才写,并不觉得太难。

那是西学。同理,《笠翁对韵》就是国学针对儿童学习写作诗词,熟悉对仗、用韵、组织词语的启蒙读物,所含内容非常丰富,我简单说的只是小部分。同类的还有《声律启蒙》,《训蒙骈句》等,它们都是按韵分编,包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对,同时也学习了这些具体事物的内容,历史典故,启幼者之蒙也。

我的母亲只读了三年私塾,笠翁启蒙后,漸自我成长,她的诗作非常丰富,并当过小学教师。我姐夫,私塾出身,15岁当教师,直至成为某市中学著名文史教师,诗人,诗词学会主席,诗刊总编。

可见《笠翁对韵》这个鬼东西,每行每字,钻深钻透,好鬼有用(粤语),国学之宝藏也。

那教材说,小学生必背古诗词75首。那第76首呢?诗词世界如大海浩瀚无垠,每一首之间,难比高下,各有各的境界与技巧,没有这首必,那首不。背几十首的时间不如多读几百首,获取更丰富的知识。背几十首也不如写一首,推敲中,便可以逐步了如指掌,运用自如。一首绝句只有四行,字字千金,每个字眼,都是炼出来的,四行涵括写文章的起承转合四大要素。

目前,孙背下的诗词已远远胜出爷爷,实在说,我能背出来的唐诗不出三首,但我写出的格律诗已经数也数不清了,诗词是我用文学表达感情的一种重要方式,学而时习之,不亦说乎?时问之,时解之,不亦说乎?

愿《笠翁对韵》能陪伴孙儿一生。

■萝卜菜脯

2019.12.14