四点半钟

半个多世纪以后,2010年,媒体上出现这样的话题:“学校4:30放学,家长6:00放工,造成学生......”,连市长都要高度重视,发表了加强管理的重要指示。

4:30,多么可爱的时刻。

当我妈妈到了90岁的时候,她还会津津乐道地对人说,我儿子很乖,放学总是依时回家。她为我打掩护还是蒙在鼓里,不得而知,我只报以微笑。

从一年级开始,妈妈只到学校接过我两次。

一次是走飞机警报。1954年,时有防空警报发生,那次课间,全广州市的警报拉响,我们静静地列队集合在学校礼堂,不一会妈妈就到达,把我接走。

另一次是我把单杠的铁枝升到第三格,从方柱爬上去,挪到单杠中央,把身子甩得象钟摆,跳下。随即一只手腕变成曲柄,就像那时插入汽车鼻子打火的那根,之字形。我回到课室的长椅躺下,有街坊的哥们跑去把妈妈叫了过来。妈妈只是赞我坚强,也没有抱怨学校的沙池板结了。而我,吃了一堑,长了一智。

我向儿子袒露下文的秘密,儿笑曰,“彼此彼此”。

碉堡游击战

小学的背后,是个小山岗,急陡的斜坡底,是警卫把守的岗亭,因为这里是要员的居住区。但警卫并不理会我们这帮鬼鬼祟祟的小家伙,他知道,我们要摸的哨,并不是他。

我们要摸的哨在斜坡的顶上。山岗的两边,各有一条大致平行的坡道,两斜坡的顶上,各有一个碉堡,扼守着岗顶的两隘口。

碉堡暗藏在地下,赵子龙(同学绰号)的红领巾,系在一支树枝上,插在稍露出地面的碉堡的枪眼侧边。我匍匐在草丛,不敢轻举妄动。铁牛和猫屎,手牵着手站在红领巾旁,他们是我同党,被俘虏了。只要我冲上去一碰他们的手,即算解救成功,我们立刻就可以散开,并一把扯下对手的军旗——那条红领巾,这样我们就胜利了。

但我现在还不能冲出去,我缺个援手,因为只要我一有动静,来不及冲到我的战友前,我可能就被抓住,得有个同伙作为掩护,守卫忙于抓其中一个时,另一个就能拔下军旗,大功告捷。

没有动静,随风吹过来一股恶臭,那是碉堡里发出来的。废弃了几十年的战争遗物,除了我们作为了根据地外,其余人总在找不到厕所时去光顾它。

潜伏,有点无聊,我从口袋拿出好友阿苏给我的证件看。阿苏驼背,不直接参加游击战,但他公仔画得很好,窄小的房间里,四壁贴满他画的彩色刘关张三国人物。他为我们一方制作了每人一个证件,是用多层纸叠成的,一个方方正正的小包包,上面画了些东西。十分兴致地制作了这个证件,让我们这个游击队添加一份真实感,可细想一下,这东西有什么用?被对方抓住还用审吗?

我注视着那飘飘的红旗,系到我们领子上时,就知道叫红旗的一角,我们打游击了,它自然成为我们的旗帜,我们分开两伙,我方的旗帜也一样,飘扬在东面那座碉堡的枪眼边。

红领巾在我们手上玩法多多。手拿着一端,用力往外一甩,又赶紧往回一拖,若掌握要领,会发出清脆响亮的一“啪!”,故此,我们的红领巾末端都开了叉。铁牛告诉过我一个神话,把红领巾在马的鸟前抖动,马的鸟会伸长。学校前面的马路上常停有马,要不怎么叫马路,这里是城市的边沿地带,农民运菜进进出出。我去实践铁牛的鬼主意时,即使耍尽花招,都没有成功。我长大了一点以后,忽然有悟,难道我调戏的是匹骡?

援兵还是没有出现,天色渐渐变暗。我想他们已经撤退了,无奈远方集结号就要吹响,隐约觉得各人的妈妈在家门口喊叫:“吃——饭——啦!”,这时若不能跑回家门(宁愿抱住饭碗再上街),说不定谁能吃上一顿“藤鳝焖猪肉”,藤,是妈妈倒拿着的鸡毛掸子,肉,通常是小腿位置,痛几下不可怕,第二天上学被同学看见那几条红印,很没有面子。

我悄悄退下,没有惊动对手,也没有回己方的碉堡报到,心知肚明,今天较量没有结果,明天移师树林再干一仗。

独闯绿野仙踪

【注:2012年,有报道:一位母亲惊呼,又是一个揪心的夜晚,四岁女儿在书包里养了蟑螂!我恭喜这位母亲,您的女儿聪明了!

作为好奇的孩子,抓虫是人生认识世界的必要阶段,我现在虽然很怕蟑螂,但我小时候养过红蜘蛛、金龟子——一种现在已经看不到的金色的瓢虫、七星红瓢虫、螟蛉、舂米公公、蝴蝶蛹,蝴蝶虫、东南西北(一种泥土里的虫)、草龙(草丛里一种小四脚蛇)、龙虱(水蟑螂)、螳螂,天牛,大草蜢、裤兜里还有只野生小老鼠...现在的孩子见都没见过,这孩子不养蟑螂养什么啊!】

丛林,放学走10分钟就到。未入学前就对那里了如指掌。

很多经典的童话故事,无不要走进森林里说。《爱丽丝梦游仙境》,《白雪公主和七个小矮人》,《小红帽》等等等等,都证实这是孩子们的圣地,一个个动人的故事,都是主角单身独闯,发现广阔无垠的美妙世界,所有奇幻的镜头,都是作者童年森林探秘的经历,那不可磨灭的印象,绽开了永远的心灵鲜花。

学校附近有一个观音山,山顶的观音阁变成孙中山纪念碑以后,山的名字也慢慢地改变了。旧广州府的城墙沿山而立,市区城墙拆后,旧城墙改成为上山的大道,直通“千万劫,危楼尚存,问谁摘斗摩霄”的600年古迹镇海名楼,那是成人走的地方,没意思。

我们走的是城墙根外的幽幽小路,走进荆棘丛生山谷密林,才是绿野仙踪。

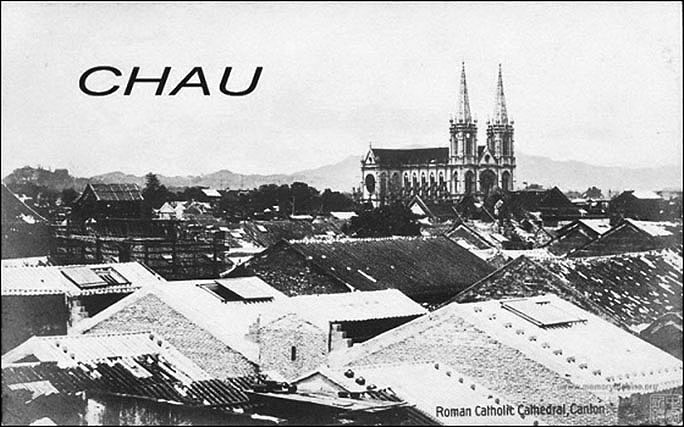

借用1930年的照片,表示我的主要活动范围,就是两个箭头指向的山谷内,到五十年代时,已经很多树。

从小路入山谷,第一情况是有个山洞,有人说很深,有人说很浅,我已经有些科学知识,恐怕进去空气缺氧,未敢入去,大人对我辈安全独立行动的能力,真是过于无知。洞口有个水井,那是闻名附近的山水井,那年不知何患,家家户户的水井反了,反了就是变浑了,并且越来越不能用了,街头的自来水站还未建立,妈妈到这里挑水回家,在就近摘两片野蕉叶,盖在水桶面上,水就很少泼洒。

越往纵深处走,树木草丛越多,吸引人的景物越多,我们常玩的山林游击战,就对抗在山谷两边各占的山头。我滑落到一处低凹的地方,别在意,我不是跌落,是有备而滑的,因为这一级比较高,泥沙滑,只能象溜冰那样滑下去,这么一点枝节能记得住,盖因事件重大,我进行了一次重要的科学实验。小小的我已经是无神论者,我看过了《不怕鬼的故事》这本书,也受了《一贯害人道》电影的教育。这里有个骷髅头骨,有人说,野外撒尿要小心,如果不幸撒到骷髅头骨上,会追着你走,还会喊你的名字。我犹豫再三,还是决定试试,战战兢兢地行动了,然后马上逃跑,结果假的,没有追上来。几十年后,我虽然还是顽童性格,应知道向这位先人道歉,同时感谢他当年对我的忍让。

实验成功,我随手摘几个岗稔(学名桃金娘,野果。),自我犒劳,食到满嘴紫红。野果野草随便吃,那怕挖出来的酸薇草的根茎,我们叫萝卜仔,泥沙没擦干净就放到嘴里,谁因此生病过?敢打赌,没有!

此行我的收获清点一下:

一只金龟子,我们叫的名,外形是盾形,长约6mm,金光闪闪,瓢虫的亲戚。后来好像在地球消失了,既久未谋面,连网上查也查不到,此图这只叫金花虫的,姑且代用吧。

也是一只金光灿灿的小家伙,美丽极了,外壳象薄薄的玻璃,牠一动不动地粘在一片夹竹桃的叶子上,像一颗花生珠宝,我只在夹竹桃叶上见到牠,是否那毒液才能幻出这金色?我直到中学,还是喜欢采摘牠,但我没有看牠化出来过,大概是耐心不足,让我折磨死了。对!牠就是蝴蝶的蛹,是蝴蝶蛹中最漂亮的一种!牠化出来是这个样子,蓝点紫斑蝶,城里人已经非常难见到了。

天牛!没抓过牠的还算男孩子吗?我把牠同小金龟一起,关进了预先带来的火柴盒,回家给牠牵一根线,放牛去。

草龙!牠跑得非常快,但终有一只逃不过我的手心,以前很多,后来难见。不怕,牠不咬人,虽然也叫四脚蛇,但不是蛇,只有巴掌大,我们常玩弄于指掌,放在裤袋就带回家了,牠有点可怜,后来死于我的刀下,我把牠解剖了,把牠的五脏翻了一遍,那时还未有听说过要爱护动物,这草龙在鸟店有卖,说是鹩哥吃了好唱口。

马鬃蛇,学名变色树蜥。做中药用,广东人之野味,说是祛风活血,滋补强壮,常用于腰腿筋骨疼痛,血虚体弱,小儿疳积。它太神气了,不敢捉,街坊四记叔捉来卖。

那时我遗憾的是,我的猎物中从未得到过鸟。

有一位同学,他的家就住在林边,他是打鸟绝对高手。他做的弹弓与众不同,别人的弹弓像V字形手势,他的弹弓像水牛的一对角,很对称的弧形,千挑万拣的树丫,独具匠心的制作,比别人的弹弓要小,两叉直径小于铅笔,深褐色,大概是要把它弯曲成形,用火熏的效果。我仰慕之极,他仗义疏财,给我做了一个。但我还是无法打中小鸟,既没有像他那样潜心苦练,又不是一天到晚生活在树林,更没有他那精密制造的子弹。他的子弹是用粘土搓成像玻璃珠那样大小的圆球,太阳晒干,随身携带,其他孩子的子弹只是地上捡的石头,弹道肯定飘忽不定啦!

他叫士兵,真名就是士兵,花名是湖南头。我总觉得他爸爸就是士兵,湘军的那种士兵,要不怎生得一个彪悍的儿子。士兵剃个光头,人人都手痒,想给那光头搧一巴掌,无他,趣味矣。但士兵不是好惹,真较劲谁都不是他的对手。我们密谋了一个万无一失的办法,待他一走进教室,突然间从后面用一件衣服把他的头蒙住,大家拼命地往他脑壳上打,然后一下散开,装作无事一样,他蒙诧诧,手摸着后脑勺,无奈地东张西望,一筹莫展。

我还认真地考察了牠们,但没有把之带出树林:

简直是大自然艺术的奇观,三种蝴蝶的卵。

太美丽的虫子!人们热爱蝴蝶,却把牠的幼虫视为敌人。虽然牠长了吓天敌的假大眼,敌敌畏还会认你?

小天使只有十几毫米大,一只蜡蝉的若虫。若虫是昆虫变态的一个阶段,一种人们常误会为蛾的昆虫,其实叫蜡蝉,和众所周知的鸣蝉是亲戚。

长鼻蜡蝉。大概有60毫米长。

桑子嘛,只挑几颗熟了的吃,其他还青黄色的就留着给下一位了。

这里离家远点,得早点动身回去了。

(部分图片来自网上,并不都知作者,在此鸣谢。)

美丽的园地和不美丽的结局

本来我写的是“4:30”,几经查找有关资料,更发觉很有必要写写这段历史,因为我寻遍网络,关于淘金坑,除了楼市,就是开发楼盘时发现了古墓。它的痕迹,竟然被历史抹得无影无踪。才几十年啊。它神秘,美丽,艺术,它勾引我幼小的心灵前往摸索,又因特别的幽深令我砰然心跳。

小学二年级,我们几个男孩子,决定到淘金坑野餐,4:30以后的时间是不够用的,从学校到淘金坑要走大概45分钟,得星期天去,这回要妈妈批准了。

各人带了一点米,一点菜,我带了铝制的饭锅,有人带了鸡蛋,水桶,用根竹子穿着,两人抬起,我们就出发了。

谁不知道淘金坑啊,入学之前就去过啦,我是跟街坊的一群孩子一起去的。

这是一个树林,像簸箕一样的小山岗,凹进去的位置,有很多石碑和西洋雕塑,有长翅膀的天使,有圣洁的美女,也有形如大卫那样的男子汉,大卫,我是后来才认识的,在这里可能没有他,但印象中,最吸引我的,最高大的一个形象,似乎就是这个样子。

为了尽量把它描述清楚,我试图借用国外天主教的墓园,但发现堪称为世界最漂亮的一些墓园,总体环境,没有淘金坑在我的印象中有那么多的雕塑与阔落。当然,这些墓园都打理得很光鲜,而当年的淘金坑是一片荒凉,已被社会排斥,不知何年何月,又铲除得一干二净,片甲不留,信息全无。

走进淘金坑小盆地,需经过一条蜿蜒曲折的小道,小道的入口,挨着一堵围墙,是一间圣婴院,唯一在网上能看到有关淘金坑的历史,只有这个圣婴院的记载,转载如下:

“震惊!广州圣婴院虐杀4万婴孩。”

“原加拿大天主教无原罪女修会圣婴院,打着慈善救济团体的招牌,残酷虐杀中国婴孩。自一九三三年创办至一九五一年三月由人民政府接管时止,十八年被虐杀的婴孩约有四万名,死亡率高达百分之九十四。这里遗留的两个死仔井,就是当时帝国主义掩埋虐杀婴孩尸体的部分罪证。”

宣判大会判了院长5年徒刑,刑满驱逐出境,其余修女均驱逐出境。虐杀婴孩约四万,如此判决是否太轻了?

另外一则是2004年报纸有个报道,说某小学生惊奇地发现一个记载死仔坑的石碑,于是学校以此作为为爱国主义教育基地。这些说法,司空见惯,学生成长后,自会分辨。

我不信宗教,但我知道修女们在做什么。她们象白求恩一样,不远万里,来到中国,艰辛地收容街头的弃婴(有些捡回来时已经死亡),目的就是为了杀死这些婴儿?

这个就是香港圣母无原罪主教座堂,现在还在,获联合国教科文组织亚太区2003年文物古迹保护奖嘉许项目奖。1897年建立。

深受敬重的德兰修女说过一句话:“我们都不是伟大的人,但我们可以用伟大的爱来做生活中每一件平凡的事。”她所做的,是照顾垂死的病人,为他们洗脚、抹身。当一些人被世上其他人践踏如地底泥的时候,还给他们一个人的尊严。很多人做不到,而修女们在做。

与坟场和圣婴院有关联的,就是广州的圣心教堂。这个教堂的宏伟,我和国外许多有名的教堂比较,毫不逊色,但现在还是很低调地隐藏在闹市中,居然不少住在广州的人都不知道。

这是广州圣心教堂旧观明信片,1966年闻说一个红卫兵欲砸掉顶上的十字架而殉难。

煮饭的水,是从进山的小村村头一口井里打回来的,很清甜,但外人都说,这口井的水是死尸水,心理作用吧。我们捡石头砌起炉灶,天公不美,下起小雨,捡回来的树枝湿了,点不着火,我们都是小男孩,做饭生火这活,怎么也比不上女孩子,野外也不比温室,在家的炉灶能行,在小风小雨中,幼稚的手还生不出火来,更谈不上煮饭炒菜,唯一能充饥的,是有人带来了鸡蛋,为争这鸡蛋,我们发生了摩擦,真火点不着,肝火点起来了,我的铝饭锅被人一脚踢飞,凹了一个坑。

不欢而散,我头戴着被踢凹的锅挡雨。来时的兴高采烈,变成走时的哭丧着脸。

希望淘金坑留给人们心中的不再是鬼影,而是曾经让生者和死者交流的庄严、肃穆、圣洁的地方。

(以上所有雕塑图片,不是出自淘金坑,仅借用网上图片以作追忆)

我开垦的地

由于我居住的地皮近郊,所以我的同学有农民子弟,我的小学校名叫做“第一工农子弟小学”,但并没有第二,后来这第一也没有了,改名了。

学校不远有间闻名的酒家,北园。环绕北园有条小溪,现在你们不用去找这条小溪,大河都没有了,何况小溪?阿香和我,在小溪旁边,开垦了一垄菜地,真的。

是阿香领着我开的。她穿着斜襟的黑色唐装,就是典型的那种农民装,剪着短发,消瘦麻利,就是穷人的孩子早当家的那种,七、八岁女孩似乎什么都会干。小溪的两岸泥土黑魆魆,又容易灌溉,她很会选地方。我们把她从家里带出来的小白菜秧苗种下去后,就用双手从溪里往菜地上戽水,戽着戽着,面前的泥滩处,露出几个蚬来,我很惊奇,阿香却习以为常,原来这就叫“戽蚬”。我不知道这蚬是从水里戽到岸上还是水冲刷泥滩露出来的,反正在同一个地方,不断地戽,却不断地有。

阿香每天照顾她的菜地,我的兴趣慢慢淡出,小溪的上游,穿过一道铁桥,是京广铁路的必由之路,我对这一带兴趣更浓。桥底的溪水附近,有很好的粘土,褐色偏白,和了水,要用力地摔打,才能糅合出优质的陶泥,好捏出沙煲罂罉,鸡鸭人狗。桥面上的钢板平面,是非常好的摔打粘土的工作台。

正当我专心一意地操作时,轰隆隆的呼声迅速逼近,我赶紧抱住旁边的铁架,据说,呼啸而过的火车,会把人吸进去。

铁道,是神秘而伟大的地方,我曾经把我的青梅竹马及终身伴侣带到这里来,她还记得。

我带她捡金石,铁轨路基的花岗岩碎石,不知什么原因,只要你细心寻觅,能找到有一些镶嵌着闪闪发光的金色颗粒,芝麻般大小,足可以让我们收藏,炫耀。

我带她听魔鬼般的火车声音,把耳朵贴在铁轨上,可以听到它在远方的召唤,然后慢慢地移近,最后是山崩地裂,从我们面前呼啸飞过,变调。蒸汽机车头的轮子叱咤叱咤的排山倒海,轮子的巨大撑臂无可抗拒的跃动,一路催枯拉朽。机车司机似乎是跟我打个招呼,“你好!小伙!”,又或者仅仅是因为这里是个拐弯之处,他果断地拉响着汽笛,“呜————”,跟着“叱——”一声,向路旁喷出热辣辣的一团蒸汽。蒸汽机车的魅力,现代火车无可比伦。

我告诉她,把这个铜钱放在铁轨上,火车过后,就压成了一把小刀,那时共和国还没有硬币。但火车过后,我的铜钱不见了。

(以上图片转自网络)

广州石围塘老火车站。

阿让之悲

三年级,班里突然转来了位新同学,阿让。

阿让比我们大一岁,知识却比我们多了一截,所以我们的4:30徒然升了一级,引进了令我们感觉一新的游戏。

阿让有领导天才,他率领我们在观音山建立了一个基地。在我前文说过的山谷里,有一块平整了的土地,我们把书包往两边一撩,就是双方对阵的龙门,那边张俊秀守着,这边李文俊守着,我们就干起来了。嘻嘻,那是自称,我们都喜欢自称是某某偶像。张俊秀是我国二十世纪五十年代初北派的守门员,动作漂亮,特别是飞身扑球,是国内第一个掌握鱼跃凌空扑球技术的守门员,固然是我们的偶像。而李文俊呢,是我们广州人的骄傲,南派的优秀守门员,我们自然是追捧他。

不过,踢足球是相当相当需要勇气的,一不留神,不是不留神,而是难以避免的,忍不住泪水的,就是“磨姜”。我们全体都是光脚丫,那五个脚趾的组合,就叫做姜,这姜使尽劲在地上一磨,皮开肉绽,鲜血淋漓,够痛一个星期。

最能体现“掹鸡摵①”才华的,是他领导我们玩追踪。

他把我们人分两组,他带领先遣队先出发,我们稍后半个小时,然后跟踪他用粉笔和石块写下的信号,寻找会合他们。

我记得,找到一棵树时,根据路标的暗示,我们还上树找到一封信。

最后我们在白云山麓瑰丽的湖边聚集,我们高呼着“掹鸡摵!”“香鸡脚②!”“香鸡脚”是一个女生的花名,他们两个在我们中个子最高,成为我们攻击的对象,孩子总喜欢把两个男女同学说成一对,令他们尴尬,从而奚落他们。

这种追踪活动,原来是世界流行的“HASH”,不知他从何处学来,可能是年纪大些的童子军那里学到的吧,但这时童子军已经倒霉了。

据说,1938年的吉隆坡,一群英国人经常到当地的一个饭店去喝酒消磨时光。有一天他们玩起了英国的一种古老的游戏----猎狗抓兔子。发起者在橡胶林里边跑边用面粉撒下记号,让朋友们顺着记号去抓他。抓到他之后大家热热闹闹地回到饭店狂饮一番以示庆祝。所以HASH中最重要的两件事就是跑步和啤酒。从此参加跑步的人就自称harrier(猎狗),而撒路标的人自然是hare(兔子)了。再后来,他们创立了一个跑步俱乐部并取名为“The Hash House Harriers”(小饭馆猎狗队)。

在网上看到一则HASH活动的通知写道:

“活动当天,最好穿耐脏的越野跑鞋或深色运动鞋,带上防晒霜、小背包、应急药品(清凉油、创可贴等),饮料、帽子等常用物品和装备。”

看来,我们的追踪活动很不达标,我们什么装备都没有,唯一一瓶饮料,是“香鸡脚”带的,她采了一种野草,叫金丝草,煮了水,用个玻璃瓶装着。请我喝了,不错。

阿让栽了。第二个学期就没了他的踪影,从此以后没见过他。

阿让不知是不是孤儿,只知道他跟着他的叔叔过日子。他叔叔把他送进了少儿教养所,好像为了一个钟。

所以我把他的真名隐去,化为阿让,就是取了冉阿让的名。

“悲惨世界”啊!冉阿让为了姐姐的孩子,偷了面包,从而坐了19年的牢。神父救了冉阿让的灵魂,救不了冉阿让的肉身。我的童年好友阿让,连神父都没遇到。我只知道,阿让成人后,只与班上唯一一个同学来往,一个残疾的驼背同学,心灵的创伤,社会的歧视,同病相怜。

我查询另外一个进了教养所的童年朋友的事,他街坊说,偷鸡摸狗者,再深入了解,不过偷了邻居孩子的胶擦之类。

果真少时偷针,大时偷金?没有别的方法吗?他们还不到十岁。

注解:

① “掹鸡摵”粤语调笑上眼皮有疤痕的人。

② “香鸡脚”原指烧香烧完,剩下那红色的香脚,这里作为高瘦的同学的花名。

2013年12月28日全国人大常委会通过了关于废止有关劳动教养法律规定的决定。

探望右派

“四. 老師 老師教我們,我們要聽老師的話。”

这是我在1954年读一年级的国语第四课。课本首页以下,依次是:

“一. 開學 開學了。”

“二. 上學 我們上學。”

“三. 同學 學校裡同學很多。”

(当时学的是繁体字)

赵老师教我背下来,一直到如今还记得。

班主任赵老师严格,严格到把我左撇子改为右撇子。

赵老师偏心,偏心我。有一堂手工课,宁老师本是个我们讨厌的铁面老师,但这回她教我们叠一个青蛙,“管”不住我们。太难叠了,我们都过位交流怎么个叠法,本来是天公地义的,但被判为“课堂秩序大乱”,这事“必须从娃娃抓起”,事情汇报到班主任那里,赵老师给我们训话后罚全班留堂,唯独放走一男一女,我和我的同桌。其实我也有过位行为,但赵老师这回闭了一只眼睛。

既然偏心,则会有被她视为不听话的同学,比如萱。

萱类归“调皮孩子”,但萱发动了第一次慰问赵老师的行动。

赵老师有喜了,生宝宝了,坐月子了。我们都高兴,萱发起了探望赵老师的“感恩”活动,萱很会礼俗,他说要带上桔子,表示吉利。

四点三十分后,我们买了几个桔子,带有两片叶子的桔子,去到赵老师家,家象四合院那样,很宽敞。详情记不得了,总之是一派安乐和平幸福景象。

天有不测风云,人有霎时祸福。不止霎时,在我所知的范围,赵老师之祸起码延续了二十多年,而二十多年后我没有她的消息了。

在那被人诅咒的年代,小学礼堂挂满了漫画,主角是赵老师的丈夫,罪名是右派。小礼堂没有了以往的喧哗,一片阴森,看漫画的人很少。

我们都很伤心,这回赵老师有难了。

我们年幼,无知政事,但有知天良。也许,灾难牵涉了每个家庭,或亲朋,或戚友,当然还有我们的老师,老师的亲人,被这5%了,从我们做人的角度,这些亲戚朋友长辈都是好人,我们受他们关爱,抚育,现在他们遇难了。

整个社会悲凉的气氛,也感染着我们。

四点三十分后,我们不约而同地来到赵老师家。

好像早有征兆,赵老师不知为何搬了家,宽敞的四合院变成狭窄的小房间,昏暗。

大家沉默,依偎在赵老师身旁,他丈夫没有刮胡子,带着眼镜,还未进监,一副监犯模样。

十年之后,我在路上遇到赵老师,我喊了她,她马上认出了我,叫了我的名。

上世纪70年代初,街道军代表给我任务,遣送一位老师回乡,纸面罪名是打骂学生等,我一看名字,是赵老师。我坚决不干这事,军代表也是有血性的,给我换了个人。

事后我后悔了,我应该护送赵老师平安回乡才对。

完了

完了。请看昨天的报纸。

从此被困。那可爱的四点半结束。幸福人生的一段精华,自由见识世界的宝贵时光。

本来,还有之八、之九、之十......还准备爬上阿贤家的屋顶,连通的那一大片瓦房的屋顶捉迷藏,研究一下那家可关闭打开的天窗的小明瓦,到底是贝壳还是云母做的。还准备试试肥仔那天爬上去下不来的榕树,斜伸出的粗壮的树干。已经约好了,驼背带我去看“木瓜”,一家画炭相的门口,挂着一个半身模特像,就像“骆驼祥子”里描写的那个“白面口袋”。还有阿礼,邀我去钓田鸡,阿礼家是“林家铺子”,所以阿礼有做生意的天分,我俩打算钓到田鸡就摆在路边卖掉......

这几天一片关于高考状元的新闻。

别说状元,我连大学都考不上。

文革告一段落,恢复高考的第一次,我去考了,考不上。

不过我是玩玩而已,没有打算考上,也没有复习过。一来是体验一下高考,我不应该被剥夺这个权利,二来是和我的书记领导拗拗气。我已经是爸爸和副厂长,书记不让我走,说了很多我不必要去读大学的道理。我分管技术,是书记手上的一块钢。

我从小学的四点半开始,直到现在,一直在读高尔基“我的大学”,没有毕业。

十几年前一本翻译书“学习的革命”入侵中国,很快被打回去,我当时买了几本,送给我的小朋友。我告诉他们,伯伯是这样走过来的。

时至今日,从上到下,没有一个人不批评应试教育,也没有一个人肯改变应试教育。

再以一首七律,说几句多余的话吧:

【父母心】

望穿秋水把丁添 莫负家传那亩田

三岁鸭填十岁食 千金宝注万金怜

弹琴奥数登头榜 落雨翻风避一边

温室培成萝卜大 冬来怎奈雪新鲜