大棒红花撵出城 胡无抗拒陷知青

琵琶掩面歌长恨 何不当初自救生

一九六八年尾,大战已经玩完,我们中学全校剩下不到一百人,天天坐在山腰大饭堂的桥櫈上,低声闲聊。

十一月初那些天,总是锣鼓喧天,广播器重复着伟大的歌曲,老三届从初一到高三的绝大部份同学,都戴上大红花走了。時至今日才发現,那年离开二中而上山下乡的绝大部份同学,原来不知道,大饭堂里还有一小撮让工宣队无法收拾的鸡肋。

这是第二场战役。

第一场战役已经顺利结束,当日刷街标语“提着脑袋干革命”的红卫兵也好,在正座楼顶架起没有子弹的高射机关枪作“核威胁”之造反派也好,弄丝弦打乒乓的逍遥派也好,全校学生,突然间龟缩在市郊龙眼洞植物园对面打地铺,学习最高指示,整顿思想。

(龙洞学习班的照片,那些苦瓜般的口脸,打马赛克算了。左边墙上的文字,是早请示晚汇报的程序要求。)

男生宿舍唯一的消遣,是飞图钉,个个都能在2米开外,把图钉飞钉到黑板上,是否能中靶心,就看谁是高手了。一个多月之间,放了一次假,从龙眼洞走了3个多小时,才回到市区的家。第一战役结束时,饭堂提供大餐庆祝,我分到了一块纯肥猪肉正立方体,边长一寸,晶莹通透,在那肉票年代,本该眼冒金星,欣喜若狂,然而这肥腻的慰劳,我油水扁乏的肠胃,竟那么难下咽。

(肉票的配给一直延续到八十年代初)

同人唔同命,人分亖拨,参军、工厂,知青,鸡肋。

我在鸡肋群。

我不敢说,不愿接受贫下中农的再教育,不敢说抗拒最高指示。

但我心中充滿恐惧,我怕到农村去,我不懂得日后青春还要无悔,我只想到眼前。

我封建思想严重,只知道成年了,该尽孝,即使六六年毕业能考大学,我已放弃此前景,我对母亲说,那怕背个理发剪上街,我可以赚点家用,报答母亲寡母孤儿养育之恩。谁知,眼前一片黑暗。

我在十岁那年,在农村经历过共产主义,十包免费,但儿童一样要劳动,我读五年级,上两节课后,就要同成人一样,干繁重的农活,我孱弱的体质不堪重負,自此对锄头恐惧。

(十岁的我曾经在他们队伍中一起挖塘泥,沉重的泥块腰都快断了)

我提出理由,以患先天性心脏病作掩护,婉轉地拒绝革命。理由是疲弱的,前有保尔柯察金,后更有焦裕祿,有病不能成为不革命,不接受贫下中农再教育的借口。“要革命就要有牺牲,死人的事是经常发生的”,咄咄逼人的圣句,至今揮之不去。

这几十人的小圈子,各以胃病,視网膜周围炎,耳病等等借口,求医生开具一纸慢性病的证明。证明不是那么好开的,有人说,在量血压时憋了劲,血压还是上不去。也有同学二兄妹都身体不好,为了给妹留得更大机会躱避,极深度近视,且体质弱小行动不便的兄长,义无反顾响应号召,己经去了。

学校在动员上山下乡的学习班是沉悶的,除了日日苦瓜咁脸外,表面没什么可以表示,私下交流各种小道信息,甚至有人谈情说爱了。但另外还有一个战场,那就是街道。连学校都不肯回来的话,在街道要面对更严酷的斗争。

街道的青年,己经有社会阅历,他们不肯去,与家长一起死抱,所以时有斗争大会举行。斗争大会是强有力的,一切个别的挣扎,都软弱无能。我后来在“给社会渣滓一条出路"的街道服务站工作,某天,车间突然有几个“知青"来访,原来有工作的也不放过,她们原是這个车间的“工人阶级",无论如何也是无产者,结果也是被斗争到农村,受比无产者覚悟更低的阶级再教育去了。

学校大饭堂这天,也要开斗争会了,一位父亲,和我们的一个女同学,帼(化名),一位找不出“有病"借口,也不到大饭堂“办班"的女同学,她一如既往坚挺着胸膛,咬紧着牙关,令人联想着刘胡兰。她父亲,无奈地低着头。斗争会不算激烈,首先,台下者都是同病相怜,每句激烈的台词,都是指向自己的杀手锏,杀鸡儆猴,猴自然不愿做帮凶,工宣队们也得过且过,毕竟都有弟妹,经历着同样的劫难。

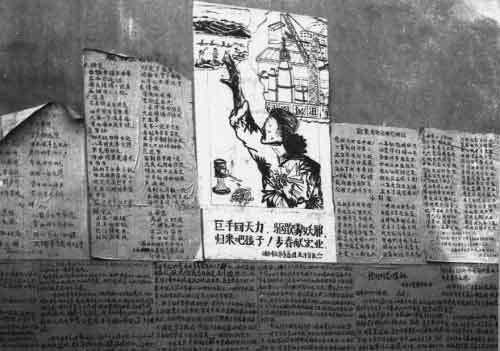

在街道,帼的压力大得多,家里据说贴滿大字报,门都被大字报封了,要掀开大字报才钻得入去。

终于,学校百步梯最后一根顽草,亦是唯一根顽草,被拨掉,运动划上完整的句号。

我们这些鸡肋,逃过一劫,喜得“病残青年”身份,转归街道管理,换了个锅,来自不同学校的鸡肋,在新锅继续办班,不过厨师其实不大管,鸡肋们开始交流唐诗宋词,世界名著,捕捉《资本论》和《联共布简》的区别,交流少年维特的烦恼和各自蹩脚的烦恼诗词。吉他偷偷地低声伴唱着“尖沙咀SUSIE 死都拗翻生”。

(补记:阅读此文后,J君从香港发信息给我说,他在鸡肋群呆了一天,躲回家中不来了,经过漫长的煎熬,其实只是几天,H君到他家商量,说有新的插队地点,宝安。二人对前途作出了抉择。

H君,黑七类崽,不久后,祖屋被剥夺,父母遣送回乡。临别时把他心爱的一张唱片“海滨音诗”送给我,几年之后,J、H相继投奔怒海,H君化作浪花,永远留在他的海滨音诗,J君马到功成。知青历史一小段可歌可泣的篇章。)

十年之后。

云南西双版纳火山大爆发。一个女知青的死亡,引发官&民的激烈对抗。这一由女知青之死引发的不满情绪,迅速演变为针对知青普遍命运的反抗行动。知青抬尸游行,口号是:“知青要做人!”“知青要回城!”“《国际歌》唱得好,不靠神仙皇帝,全靠我们自己救自己。想一想十年青春付之东流,你们还等什么?”

事件几经反复拉锯, 一连串的双方对抗,知青以绝食,卧轨,跪求中央来平息“骚乱”的大官,割腕等等方式,3-5万知青包围首长鲁田,日夜对峙,最后官方妥协结束。

广州知青的逃港潮,白云山十几万人重阳登高转运,则用脚表达无声的抗议。

再过三十年。

回忆此往事,唏嘘之余,感觉到帼是当年千人中唯一的英雄,然而一发声,反应意料之外。难道说我们是狗熊?

再过十年。

与同学聊起,我说我是狗熊,他说他是狗熊。他当年下乡当过知青数年才困退回城,他自認當時自己就是狗熊,不明白时至今日有的人為什么还沒有這樣的觉悟和批判精神呢?!自認當時是狗熊的人,今天应该或者不會再是狗熊;相反,否認當年是狗熊的不自省還糊塗著的人,或者可能仍然當了狗熊而不自知。

的确,当年有些人是自愿的。这段经历一直是55位北京知青的骄傲。他们首先向中央申请去知青,这是自愿的,是那个年代青年学生被焕发起来的激情。

(在云南农场有着著名的“北京五十五”。简而言之就是从北京来云南农场的55个知青。这些文G期间上山下乡最早的弄潮儿之一,发起者是东城区25中、65中等学校的红卫兵,以高中生为主,不少人的父母亲都是高级干部,他们中一些人在东城区红代会担任了一定的职务。

这一群雄心勃勃的拓荒者未曾预料道,他们的理想主义和英雄主义的一时冲动,会使他们成为文G时期知青上山下乡运动的始作俑者而载入历史。)

其余是否自愿?回忆一下最高指示怎么说“......很有必要,要说服城里干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”

“要说服”“来一个动员”“应当欢迎”这三个关键词,道出了家长,青年,农民“三不愿”。

从后来回城潮优先的比例,不是对于这种被欺骗以后、被蒙蔽以后的“自愿”的嘲讽吗?

我和我同学自认狗熊,不愿意自慰。

在怪罪“四人帮”“林彪”“最高”的时候,我们是否也该自省一下,今后愿不愿意再违心地“自愿”。

时日在变迁,在进步。反思中设想,如果西双版纳事件,早十年发生,会怎样?历史还有“知青”这个词吗?

有人提问,南京大屠杀,为什么没有人反抗?这个问题很难回答。

但若问,上山下乡,既然后来全都回城了,为什么不“悔不当初”?这是值得思考的。

全国知青人数,据统计数字:

1967年——40万人

1968年——199.68万人

1969年到1970年——573万人

1971年——140万人

1972年——67万人

1973年——89万人

1974年到1976年——809万人

1977年在大批知青招生,招工,参军,病退的同时,还有171万人下乡。

如果,仅仅1968年的199.68万人集体不肯去,咬得入吗?!

再谈起那段不堪历史,那位同我一样自认狗熊的同学,写给我下面这么一些文字——

这使我想起了鲁迅在《呐喊》小说集“自序”里面,情景模拟了作者与钱玄同的问答(大意)。问曰:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”答曰:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

我又想起,看家里的藏书旧版《白话中国史》,有段盘古初开的故事。说的是,当人类还是四脚爬爬的猴子的时候,终于有一天有一只勇敢的猴子,站立起来行走,但同类一齐上来马上把它扑倒撕咬死它;过了不久,又有一只猴子,勇敢地站起来行走,当然结果如前……可见,人类后来终于直立行走前,是死了多少只勇敢的前驱呵?!

其实,很多人都不一定知道鲁迅早期信奉的是尼采主义(简单通俗言之,即精英思想)。他的《药》就是悼念这种精英前驱,那种举着火把领头走出黑暗的“丹柯”。一些人只会朗朗上口小说《故乡》中结尾那句名言做座右铭:“希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”——问题是,谁第一个走?那些人第一批走?其实,后来者都是踩着他们的血红脚印前进的!而小说里面那些伸长了脖子去看杀人的人,以及还沾前驱鲜血去制造人血馒头,麻木呵!——最大最大的悲哀,是对这种麻木而不自觉、不觉醒的无奈!

遇罗克、张志新是江青杀的吗?是也不是!当时我们在做什么呢?我们之中好的,是用沉默压抑着愤怒,而相当的是充当做一些伸长长脖子的看客,其中更不堪者是赶着去沾血做馒头……我们不说自己是无恶意的从众!说是狗熊,已是最大的自我宽恕了!

没有刻骨铭心彻底的反思,没有灵魂深处挖掘的自省,没有实事求是的自我批判精神,一个社会、一个国家、一个民族,是不会有进步的。有一句话说得很好:‘忘记过去就等于背叛X X!’——这XX两个字,应该就是大写的‘良心’!”

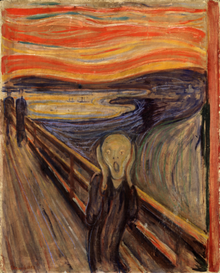

《呐喊》1893年版本,挪威奥斯陆国家美术馆收藏

挪威画家爱德华·蒙克创作了"生命"组画中最重要的作品《呐喊》(1893),该画作的主体,是在血红色映衬下一个极其痛苦的表情。蒙克把极端的孤独和绝望之情,艺术地呈现于人们面前,有声有色,天人合一。"天空犹如滚动着的血与火,令人震惊和恐怖",似乎整个天空都在流血、燃烧,目守苍穹,潸然泪下。