心里常在唱歌,每天都不自觉地唱,没有经过大脑。手指也会跳动,随着跳跃的音符。

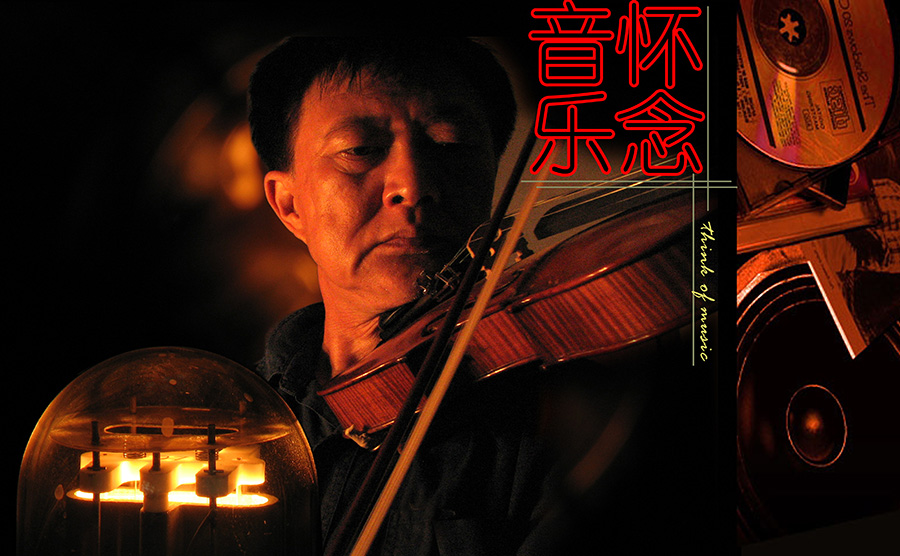

为了留张纪念照片,取出小提琴,作个姿态,却无论如何调不出GDAE四条弦的音,根本找不到,就算把弦拧断了,心中那个音还是没有出来。

我不知道研究耳聋的专家如何解释,晚上睡觉时,我听得到空调机的嘘嘘声。

儿子带回来一张音乐的清单,说是同事胎教需用,让我翻找我的音乐库,看看有没有。

已经久违美妙的音乐了,受清单吸引,趁五一长假期,我把尘封多年的音响接驳起来,再一次企图寻找消逝了的感觉。

音乐曾经令我如痴如醉,我不必记住歌词,不必记得作者,我更记不得降B小调什么什么协奏曲作品第几十号。但音乐响起,我的灵魂就像那滴甘露,会随着小溪,一路奔向大海,有时平静如镜,有时惊涛骇浪,我的感觉会和着清风,抚摸葱翠的田野,飞越险峻的高峰。

音乐不需要所谓的“懂”,何谓“动机”,何谓“展开”,何谓“乐章”。

音乐很容易懂,它可以引导你思想的飞翔,又可以娓娓的阐述你心中的故事,“同窗共读”“十八相送”,跳跃的音符,坚韧的旋律,哭泣的语调,无不细诉着人生的每个细节,不同的人,听到截然不同的细节,又都如此的逼真。一首“安魂曲”可以令你听得躺在沙发上闭目养神,享受憧憬与崇敬,如云游天国(决不会像听到那唯一的一首“死人歌”那样,宁愿马上关机)。那些无标题的第几乐曲,随着听者的感觉,你可以领略到“英雄”、“悲苍”、“月亮”或者“大海”。(这些响当当的曲名,都是后人冠与不朽的一些无标题名作的。)

音乐没有民族的隔阂,甚至没有政治的隔阂,理查德 克莱德曼《太阳最红毛主席最亲》钢琴曲,并不在乎谁最亲,只在乎音乐表达了爱的浓厚,不需要语言的相通却可以同为之感动。甚至人和动物,乃至召唤宇宙文明,人类都发出了音乐的信息。

回到我的房间。

随便播放一张唱片,把音量开得较大。然后坐在沙发上,捧出一摞摞的珍藏,搜索清单的曲目。

听着音响,我对太太说,还可以,对这些无调性无旋律的现代音乐,我还可以接受。随手拿起唱片盒一看,天哪,这竟是非常熟识的一组传统通俗音乐。

耳朵功能退化已连续几年。包括助听器专家,都以为耳聋就是听音的响度下降而已,带个放大器耳聋机就行。其实不然。为了挽救我耳朵的生命,曾不惜工本,配了近两万块钱的高档耳聋机,一样只能束之高阁(补注:此后对耳聋机的投资共达10万,失望)。

悲哀的那一天,我发现我的音响传出来的音乐“走音”了,就像老式手摇留声机没链了的样子,于是便去修理唱盘的皮带,无效之后,请人来监听,人家说没有“走音”呀?

音乐于是一搁就几年。

中学母校校友网开设了音乐专栏,兴致勃勃,发了几个“每周一经典”的帖子,可自己根本听不出是什么东东,只觉一片吵吵闹闹的噪音,便无兴趣再搞下去。

我到钢琴前试敲出“头、脷、面、发、鬚、眼、脐、肚”(孩提时对音阶的粤语读法),我接收到的却是“愁、雷、眠、罚、崇、盐、时、逃”事实清晰地告诉我,我对声音的频率响应完全乱龙了。我可以听见冷气机晚间的噪音,可无法领略旋律优美的变化!

我欲哭无泪。

几十年爱好音乐,音乐却如此静悄悄地离开了我。

七岁读二年级,我就钉了个小本子,请写字漂亮的舅舅帮我在白色的本子封面写上“歌选”,里面我抄录了“我的祖国”,“弹起我心爱的土琵琶”,“热血”(电影夜半歌声插曲)。

矿石收音机的音乐台,启蒙了我的音乐灵感,三年级买了本“少年无线电”书,从此无线电和音乐便齐头并进。

文革期间,音乐播放被禁闭,便从翻抄的乐谱中,凭自己的感觉,用借来的小提琴去解释“圣母颂”“沉思”这些经典。改革开放了,我终于有钱买了一把属于自己的小提琴。然而工作和年龄却已经无奈何玩下去了。

但音乐却又从另外的窗口走近我的生活。

CD的发明,开劈了音乐传播历史的新河,让我有机会广泛而贪婪地吮吸世界音乐的精华。

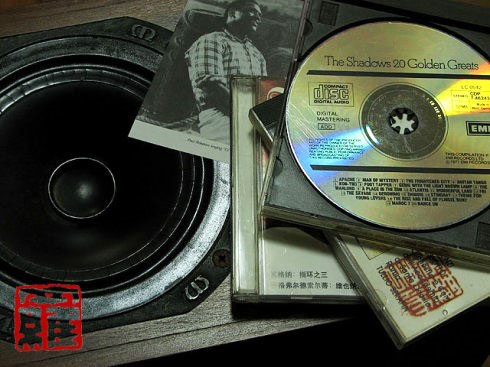

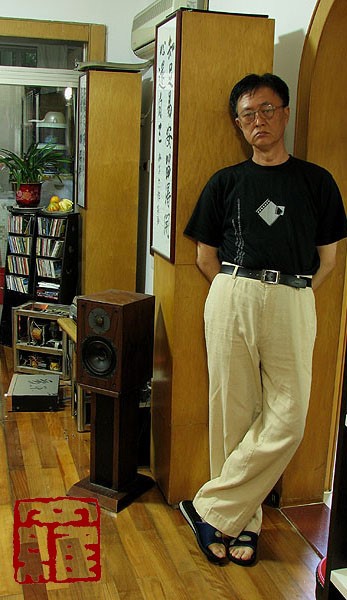

上图是一对用了20年的英国音箱。喇叭上出现很多裂纹,高音喇叭修理过一次,发声如常。某音响杂志写手听过我的音响评价说,他曾拥有过一对同样的音箱,但发不出如此的声音。

音箱上那张人像是一首歌“老人河”的演唱者,黑人男低音罗伯逊。那是一部百老汇音乐剧《水上舞台》,三张唱片。

当年,“老人河”这首歌被介绍到中国,成为五、六十年代中学课堂歌曲,是因为罗伯逊是社会主义者,对苏联进行公开赞颂,于1952年接受了斯大林和平奖金。当时推介“老人河”而批判爵士乐,所以我们不知《水上舞台》这部发生在一艘如“泰坦尼号”般的邮轮上的音乐故事,长达两个多小时,在百老汇红得很。

照片中面上的CD是1984年出版,有报道说,CD的使用寿命只有20年,但这张唱片已经伴随我二十多年了,虽然霉点斑斑,看来还没有寿终正寝的苗头,我的耳朵却已经病入膏肓了,我还没有听够啊。

直到现在,我的CD数量已经无法算清楚。十多年前,我曾经悠闲在家,一张张碟轮着听下去,一天听6个小时,足足听了三个月才听完。那时的收藏还没到现在四分之一。

音乐在人类文明历史中,真正的发展成熟只有短短的几百年,却如此奇幻,令人惊叹。

听音乐最好能原汁原味。一位出色的歌唱家,不会希望通过电子传播的重重改变,令他的声音失去特有的韵味。所以我讨厌日本人发明的卡拉OK,特别那可恶的“汪、汪、汪”的人造回声,连演讲都听不清楚。

完美地演绎音乐,需要非常安静的聆听环境,在没有扩音设备的场合下演出。优秀的建筑师,在设计音乐厅时避免了回声的产生,并使演奏的声音,忠实地传到每个听众的座位上。

当然更要有知音的听众而不是狂热起哄的“粉丝”。在每个乐章之间的沉默,也是音乐的一个组成,绝不允许鼓掌喝彩,小小几下叩瓜子声,可能会令指挥中止演奏。

有兴趣的请到广州二沙岛星海音乐厅领略一下吧,这是传统的音乐厅建筑。世界都少有。(深圳新的歌剧院未去过,不知详情)我在那里听过俄罗斯广播交响乐团的演奏,坐到元首级别的正中对号位,300多元(N年前价)。亦曾连夜驱车百多公里前往听过鼎鼎大名的奥斯特拉赫的儿子,小奥斯特拉赫夫妇的独奏音乐会,夫拉(提琴)妇和(钢琴)。这回坐的是100多元的座位。在今天的物价指数来算,不贵。

在那里,你能听清楚小提琴轻轻的“泛音”,演奏者翻动乐谱的声响,协奏中每个乐器发出的声音和所在的位子,令你真实地感觉到一个立体的声场而不是播音器里搞混的一锅粥。

在那里,你能感受到一把好的琴、一个好的歌喉,演绎者轻重缓急的音色的控制,从最弱弱弱的到最强强强的声音动态场面。

而电子设备的传播有频率的失真,位置音场的失真,各种声音互相干扰,左右声道互相干扰的失真,还有人为的失真。

在卡拉OK场,除了讨厌的“汪、汪、汪”人造回声外,还经过一个叫做“响度压缩”的设备,它把演唱者无力的呻吟和大锣大鼓的轰鸣,压缩到相同的响度,篷篷篷的只管扽心扽肺。这就是人为失真。

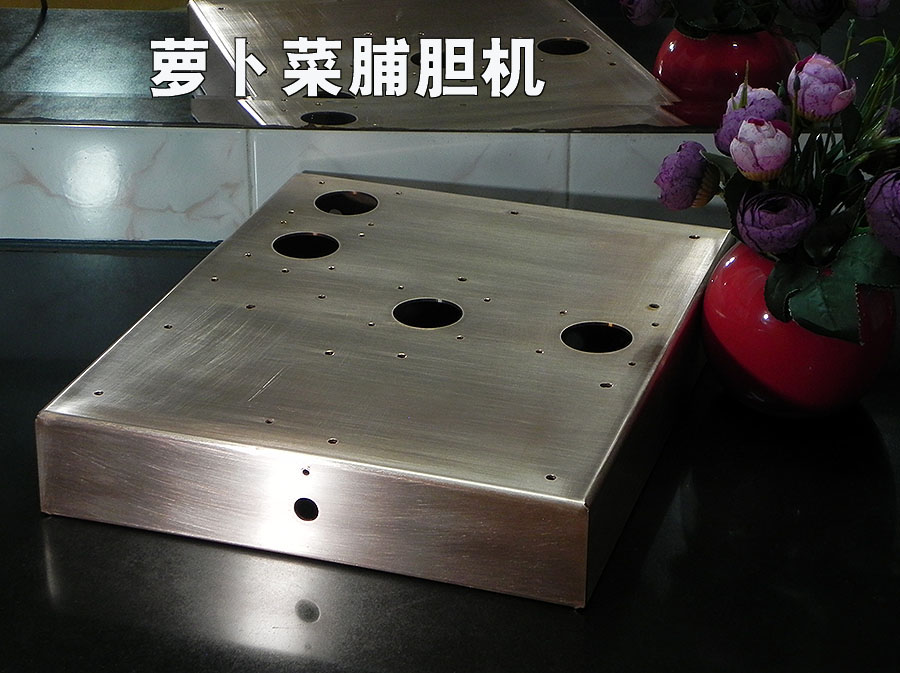

{上图我的功放组合:CD转盘——CD解码器——电子管前置放大器(自制)——电子管功率放大器(自制)}。

如何令我的音响设备,忠实还原像二沙岛星海音乐厅那样的效果?

凭着自小使“烙铁”到老的经验,凭着对音乐的理解,凭着简单而又深奥的R=V/I欧姆定律,凭着对音响杂志主导谬论的批判,当然还凭着中学让我参加市业余无线电学校的机会,还有无数次失败的探讨,除了电子管,电阻,电容,导线等必要的元件,统统自己亲手制造。

前些年有位在深圳搞胆机音响厂的大哥大,在报纸发表半版面的文章,说他家的一台音响花了100万元制造,如何高级。我到他家听过,目睹他的机器,除了豪华漂亮外,我并不放在眼内,邻坐一位香港发烧友对我耳语,说他3千块钱就能搞得比他好。他的机器为什么不行?指导理论有误。

比如说,使用了某个据说是很好音的古典名牌昂贵电子管。但不能透彻理解和实施R=V/I,机器就不能工作在最理想状态。好东西并不是用钱能堆出来的。

多年前一位富人朋友邀我帮他挑选功放,我请他先听了我的作为标准。到音响城,先试了一部5万多的外国名牌,一听就败下去,再挑一台8万多的,勉强,不能超过预算了。

俱往矣,怀念音乐。

我的猫还没见过这里亮灯。电子管功放的一个声道,重约40公斤一边。

我身边是自制的两座低音喇叭箱,使用一对8寸飞乐,发声口向上。这对喇叭箱即使不接入,放在那里都会起加强低音的共鸣作用。

2020年加注:这部机,在此文写成后不久已淘汰,十年间不断的改进,大约一年一部新机,耳聋深化间,却在理论和实践中,不断升华,似乎有点幽默。而CD机,正在无可奈何地退出江湖地位。

2mm厚纯铜底盘。良好的导电屏蔽与留下一个古铜的艺术遗产。

目前状况。

然而,没有和音乐断交,继续制作一系列的耳机放大器,努力一知半解地徘徊在殿堂前聆听。

罗沛手制《斯卡布罗》耳机放大器,熟人需要的话,¥2000元可拿走。