2010年9月

(获深圳“30年城事”征文三等奖)

(80年代在蛇口六湾觅食的海鸥)

从广州到蛇口,汽车竟然跑了六个多小时,路上过程,你可以把上世纪八十年代初的一切情况想象进去,汽车过渡啦,路窄啦,车破啦,等等,不用多说。

我扛着皮箱,在热心人指点下,来到海边一所简陋的房子,递上三洋公司寄给我的接收函。

接待我的年轻人王先生说:“三洋又乱来了,跟他说过,不能自己招工的。”但他还是热心地在我的纸条上批上几个字,告诉我,沿着海边走,不远处有间南山宾馆,就是三洋的办事处。

他写的是毛笔行书小字,很漂亮,我对他的笔,更感好奇,不是毛笔,是枝笔头有点软的硬笔,但他是用持毛笔的手法来写的,后来才了解到,这是日本产品,香港文具店才买得到。

我入住了南山宾馆,因为厂房正在装修,还未能搬进去,我们四个人就负责开工前这里的一应杂务工作。

一律的大陆人。罗生是上海移居香港的,唐生是武汉移居澳门的,鲁生年纪最大,以革命相反的名义,坐了二十年监,狱友的儿子是和三洋合作的港商,于是聘用了这位书生。我嘛,在广州江湖戏水,有人向三洋推介,说我能干适用。

于是四条汉子就在此不分昼夜和星期地干起来了。为了三洋的早日开工。

原始的蛇口工业区,一片沙滩,几棵松树,我为大海宽阔的视野所陶醉,稍有空闲便坐在海滩边,遥望对岸,神秘的群山掩藏着繁华的香港,那自由飞翔的海鸥,时而投海,时而冲日。

特区成功的时候,有人把开拓者誉为开荒牛。我不大以为然,你看那牛鼻圈,牠不过是被驱役而已,我见过一头狂奔的牛,被人一把抓住牛鼻圈,便动也不能动。

海鸥不同,牠自由地搏击长空。我在此第一次遇上海鸥,便爱上了牠,即使高尔基在《海燕》中为了拔高海燕而鄙夷了海鸥。我更喜欢把特区的打工群落,和我自己,看成为孜孜不倦的海鸥。不为别的,只是为了觅食,勇敢地冲到充满危险,而又无限生机的大海之滨。

若说开荒牛是大人物的自喻,海鸥就是芸芸众生的化身。

当年所谓蛇口风波,就是著名的“灵魂工程师”们,到蛇口说教,把闯荡特区者分为“创业者”与“淘金者”,面对教育家的质疑,这群年轻的海鸥却回答说,“我是来觅食的”。

转眼间将近三十年,白发苍苍,感触良多啊!他们离家出走,来到蛇口时,很多不过十八出头,如今个个安居乐业,儿女成人,他们把蛇口试管里的种子,散发到神州大地各个旮旯,一切回眸,都代表着一代人在蛇口奋斗的故事。

我已离开三洋十七年了,但那人那事却没有离开我的脑壳。

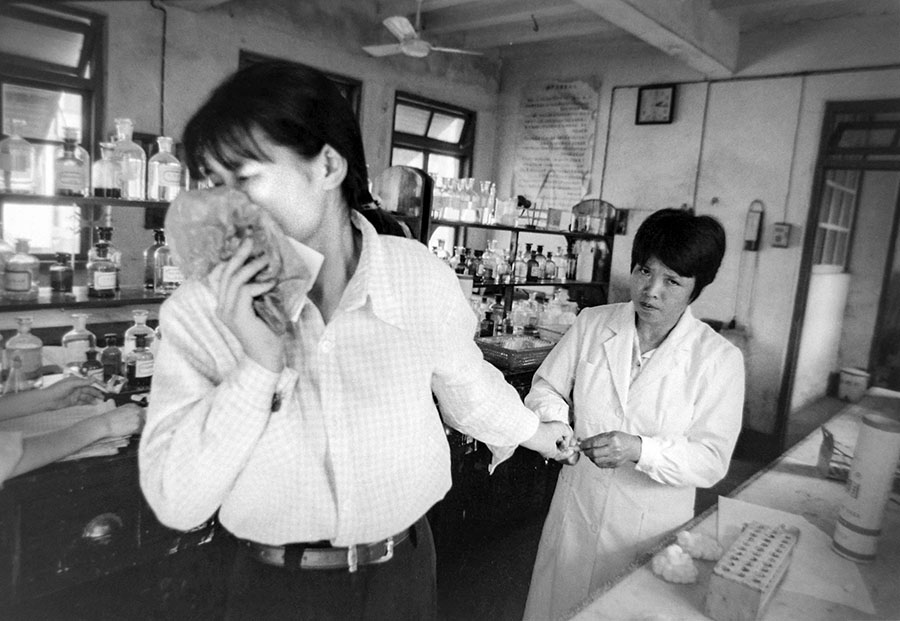

(在平远招工时,第一次验血的恐惧。)

第一次认识他,是在录音机厂的筹建场地,他满头大汗,自己拉着一部“喞车(手动液压车)”,吆喝着指挥几个新招来的员工,在安排从香港运过来的设备。

坤拥有香港人的一切特色。办事认真快捷,马不停蹄的那种。工余则不离麻将、啤酒、笑话、狗肉煲。要知道,在对岸吃狗肉是犯法的。

他不到而立之年,戴一副深度的近视眼镜,顶有微秃,我描述的不是知识分子的架势,他是香港普通劳动人民的儿子,三洋香港录音机厂的工人出身,以主任身份进入蛇口开厂,未几,坐正录音机厂厂长职位。

以坤为代表的香港职员的工作作风,影响着初见世面的我们,这个世面,就是对岸的南风。香港职员每星期回家的频繁来往,亦肩负着帮员工购买各式新潮日用品的沉重包袱。他们与上下级的关系不卑不亢,显示一种平起平坐的平等。三洋对上级的称呼,不带职衔,无论任何上下人等,一律称某生,这“生”是日本音,尊敬的先生的意思。

我比较过,他们指导下运转的流水线,比国内同样设备的工厂,高出三倍的效率,乃是有世界流行的一套很实用的管理学问在指导,要平衡各个工位时间的一致,减少多余的动作与距离,工作要舒适等等,而这套人性化的作业方法,到如今还未为国内企业所接受,翻遍书店,找不到半页相关的介绍。而谈到流水线生产,人们还是习惯于“压迫剥削”等旧观念去评价。

随着三洋在中国的发展,坤们的职位,逐步被崛起的大陆员工代替,他们或调回香港工作,或移民海外,或到大陆其他地区自辟天地,做起老板来了。

一位中年的码头起重工。那天香港的吊机车运来了大型的空调机,车上的吊臂把三米乘三米的空调机吊到四楼,却无法从打开的墙洞塞进去。

鎏是过路的,坐在路边人行道看热闹,见吊车磨蹭了两个小时束手无策,于是自告奋勇:“放下来,看我的。”空调机放下来了,他爬到机顶上,观察了吊机勾住空调机四个角的钢索情况,然后要吊机听他指挥,他站在空调机顶上,一起吊到四楼,到了适当的位置,他把一个角的吊钩松开,空调机失去平衡,一下就进窜了屋子,如表演杂技般惊险神奇。

即时谈妥,鎏加入了我们的团队,三洋每天有大量的材料货物进出蛇口香港两地,需要一支装卸队伍,他马上成为这支队伍的领头人。

由于户籍等等诸多的困扰吧,似乎鎏未能在蛇口站稳脚跟,十余年后,他离开了蛇口。他是广州人。

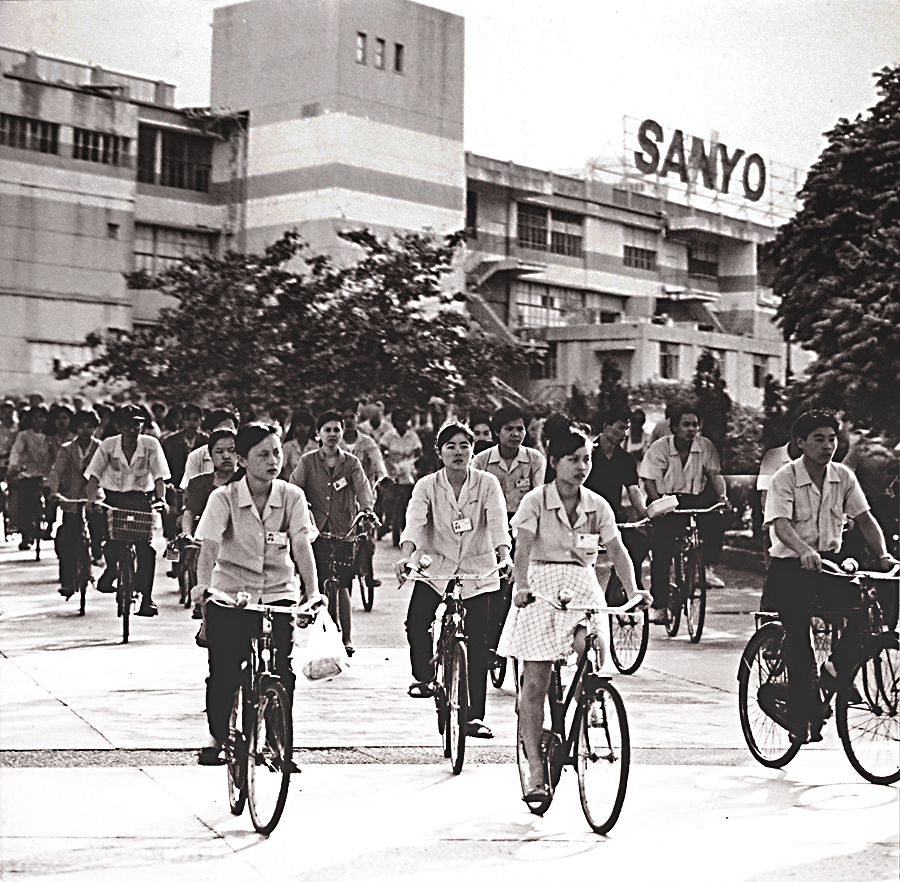

(三洋旁太子路到赤湾上班的民工,背景是碉楼。)

蛇口很少广州来的移民,文是少数中的一位。大概广州人舍不得大都市的情结,大都市户口的金贵,瞧不起蛇口弹丸之荒野。和文一起从广州招来的年轻人,大部分不到三个月都回去了,文却坚持下来。我不知道是因为她喜欢蛇口还是因为月下老人把红线缠住了她的脚。她踏实能干,在一个进出货的部门,一干就是二十五年,如果不是出色的工作,不会长期被重用。

明和文同一个厂,惠州人,和三洋许多鸳鸯一样,贴近的工作和贴近的生活,远离的家乡,很容易激发爱情的涟漪,于是比翼齐飞。对于不愿呆在蛇口的广州人们,大都市的高傲,也许认为文下嫁了,其实她俩是很好的拍档。当明升到班长不久,他就辞工了。

正值蛇口客运码头大堂招租,开设各种小摊档,明投得了一个摊位,卖衣服。那时码头客来人往,成衣的生意不错,两夫妻一个稳坐固定的岗位,一个下海冒险冲浪,很好的盘算,直奔小康。

直到三洋在蛇口呆不下去,和工业区25年的合同期满,整厂迁走的时候,文凭着丰富的工作经验,轻易地改换门庭,跳槽到蛇口附近的公司发展,下班之余或周末周日,则帮忙丈夫打理蛇口的【广州竹升面店】,一家具有广州美食风味的餐厅。

“孩子明年就高中毕业了,又要为孩子的前途着急了”文在她的二手“皇冠牌”轿车里对我说。

(注:文现在已经抱孙了,千千万万聚集到蛇口的打工一族的一个,没有惊天动地,却都似水流连,百般回味。)

“老头子怎么啦?有他的消息吗?”“他很好,正在老家颐养天年!”老三洋聚会,常有此问。

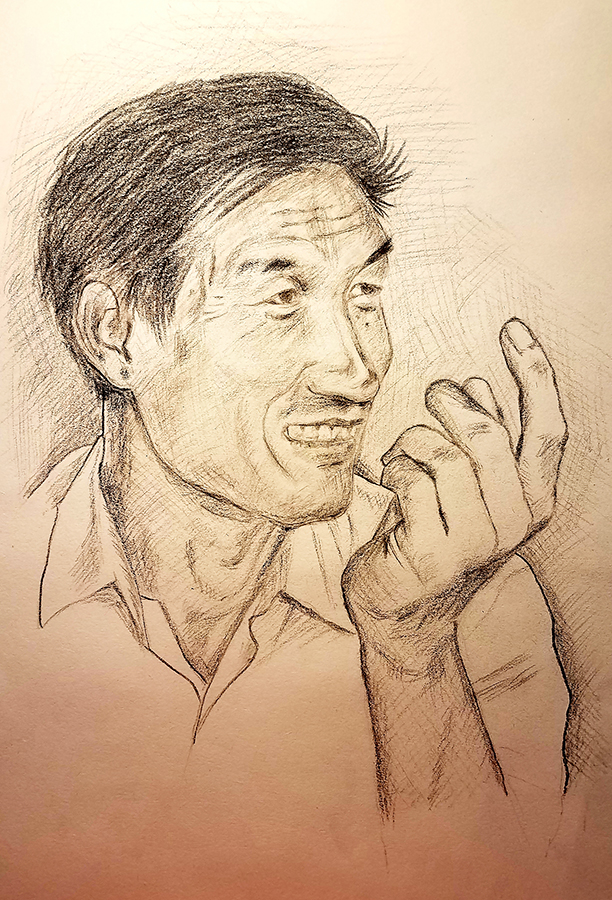

老头子就是文章开头说的鲁先生,坚挺的脊梁,也许是风霜磨练出来的,我已经发现,那些受过长时间牢狱之灾的右派分子们,似乎个个都健康长寿。1957年的风暴并没有放过青春热血的才子,他与一位中国知名的知识分子连坐,被抛进了二十年牢笼生涯,到有机会成家立室之年,已年近半百。来到蛇口,本来在合资的“北京三洋”帮香港老板管些皮毛的事,但他一身才华闲不住,到三洋总部这边,创办了“蛇口三洋”企业报,也许是蛇口首创的一份企业报,后来获得优秀的蛇口企业报之殊荣。当初搞那份报纸,完全没有什么工具设备,他就是剪剪贴贴,用复印机复印出来,刊登三洋的消息和员工的文章,然后发到每个员工手上。同时他为员工每年的运动会,工业区唱歌比赛,出了很多力,一切都是主动的行为。他创作三洋厂歌歌词,联系李跃飞帮忙作曲,联系学校老师教唱和教舞蹈,他不出风头,歌曲作词落款写了我的名字。

得空闲时,和我诗词往来,或回忆当年牢狱中之趣事,笑谈一个文弱书生,竟然当年罪名还有准备武装攻占上海机场之荒诞胡扯。

一个孤身的老头,终需要回到他归宿。他离开了蛇口,在广州建筑他的安乐窝,先是做餐厅经理,后当了这地区对台湾办事处主任,生了小儿子,现在和小儿子回到老家武汉,小儿子大学毕业,有了一份好工作。而我再次联系上他,是因他大儿子,在我的博客发现了他爸爸的名字。

英的工作很平凡,却非常负责,认真到令和她打交道的人讨厌。她负责回收塑胶厂部件的包装箱。因为一个纸箱要几块钱,重复使用节约很多成本。但接受部件的厂却不愿意退回重复使用,而喜欢当废纸卖掉,这收入就是他们那边的了。当然,真的太旧的纸箱是不能回收使用的,界线如何,她常常和对方激烈的争执。由于她的工作出色,每次加薪她都得到优惠,成为相对于其他员工有更可观收入的人。

她是一位勤劳善良的妈妈,因著名摄影家张新民的一次深入报道,和那张扣人心弦的照片,她的事迹打动了很多中国人。1998年,她女儿也进了三洋,和母亲同住一个六人的集体宿舍。上下铺,女儿睡上铺,母亲睡下铺。张新民找她拍照,跑了很多次才找到,因为她总是加班。她淡淡地对老张说 “再辛苦,也没做农辛苦。”

她的先生在蛇口刚开发时,就随交通部四航局来了蛇口,但是他们夫妇在蛇口没户口,也谈不上买房。

她说:“我们打工挣钱,供儿子念书。”

英有两个大学生儿子,老大毕业于福建农学院,现在南屏林学院执教;老二同济大学毕业,又在上海交大读了研究生。

英退休回老家了,不过每年都来蛇口一下,因为儿女们在蛇口扎根了。

三洋塑胶厂使用大量日本名牌注塑机,其中复杂的液压和电脑控制系统,都是高新科技,每逢厂家来安装和保养维修,都是日本来的工程师,他被派跟随日本工程师做助手。

新,招工自惠州,性格内向,与同批来的青年相比,不大会被人相中,而八十年代初期的中学毕业生,老实说,文革流毒还未完全拨乱返正,学业水平是打了折扣的。

但事在人为,勤学苦练的新,热爱这份工作,很快就让我这位自以为电气水平很高的人折服,机器的毛病,他能很快的找到原因并迅速修复,日语也练得嘎嘎叫。(嘎是日本语常有的尾音,日本人被香港人戏称“嘎仔”)

我是主张在一个单位工作十年,就应该跳槽了,职位升得差不多,工资老板也不会成倍的加给你,我离开三洋不久,新也走了。凭着他对注塑机里里外外的了如指掌,尤其是某个牌子的,他被这个牌子的日本重型机械厂用高薪挖走了,作为此牌子注塑机在中国售后服务的关键工程师。衷心祝贺新的成功,他走的路再次证明,知识,不是被教授的,而是积极学习得来的,勤奋始终是成功的秘诀。

很久不见,姚上我门来了。一番叙旧寒暄。然后他透露,退休后在家无聊,想回三洋再干几年。

回首1983年我刚接手三洋塑胶厂的工作,很快发现它交货拖欠的重要原因,就是模具问题。现代的注塑工艺,当时在国内是空白,没有人懂注塑模具,而生产中模具损坏是经常发生的事情,只能送香港修理,进出口报关手续麻烦,连修理时间和在途,最快要一个星期,这样动不动耽搁上万件的产量。

我找到了姚和谢。姚在澄海的小工厂做冲压模具的制作和修理,以这个时代的特征,大部分模具都是手工制作的,模具师傅都是手工艺的高手。姚和谢都没有见识过注塑模具,但姚有精湛的手工,谢有高超的机械加工技艺,两人都有点胆怯,我说不怕,我给你们做胆,把模具打开,它会教你怎样修的。第一次把模具交给他们修理,主管的日本人急得骂起来,但一日一夜的敲敲打打,姚成功了。

当时厂里有一台电火花机和氩弧焊机,没有人会用,厂里几名小伙子挺身而出,自告奋勇去学习,我跑了一次香港,拿着一件损坏的工件去修理,然后偷偷地捡了地上散落的氩弧焊焊条,立即跑到五金店购买了一捆带回蛇口。蛇口三洋模具厂就这样,没有经过日方的筹划,悄悄地发展起来,同时保证了塑胶厂的正常运作,谢成为主管模具的副厂长。

到了庆祝第一个为本厂制作的模具投产成功的时候,这个部门的一些员工已经觉得翅膀硬了,开始跳槽,姚被一位同事,拉到他新开的厂里去了。

现在的三洋塑胶模具厂,先进的数控设备齐全,从设计到制造全电脑化,姚的手工技术已经没有太大的用武之地,他想回三洋的愿望落空了。

(庆祝第一个为本厂制作的模具投产成功。其实之前,已为本地厂家试制过较复杂的音响模具。)

很多人抱怨拿着文凭找不到工作,又报道说很多工厂用工荒。我就是不明白,拿着文凭的人为什么总不愿意到工厂当工人去,只把这个职场留给农民工。三洋属下有十多个工厂,现在管理着这些厂的厂长们,大部分都是本厂一线的员工升上去的。比如良和车。

良从惠州招工来,当注塑工人,三班倒,塑胶厂是三洋最苦最累的一个厂,却是操作技术含量最高的一个厂。机器工作参数的设定,全凭工作经验,再先进的电脑控制,还是要人输入数据。一班来自五湖四海的年轻小伙子,在两个香港师傅的带领下,一步一个脚印,刻苦学习的人,不会只懂得抱怨的人,都能够出人头地,他们中的佼佼者,逐步走向班长、主任、厂长的位置。

不甘寂寞的人们,走出三洋,有的自己开厂办实业,有到新的公司做打工贵族,谦、恬、杰、仁等等不计其数。

良到了一间做手机的公司做了总经理。三洋这几年好景不再,岌岌可危的时候,日本人亲自出面,把良请回了塑胶厂,扛起厂长的大旗。

车女士原先在合资厂“长春三洋”,当这个厂要回迁长春的时候,车坚决留下来了。当然她很受欢迎。

因为车在长春市时,就已经是劳动模范,中国人都知道,当年的劳动模范都是兢兢业业的下层积极分子。她被三洋马达厂接纳,不久被派往关外筹办新厂。当三洋马达厂全线迁出关外的时候,这位巾帼已经是厂长了,并且名声在外。最近她离开了三洋,据说当地很多企业都想雇请她,她没有去,辛劳半辈,不再烦恼,已是退休之年,何不悠悠哉。

龙在进出口部。初接触他时,完全是一种谨小慎微,小声说话的人物,他自己后来也对我说,他很农民。

龙每天要对付海关的查货。由于刚刚开放门户,固有的阶级斗争经验,三洋是资本家的厂,肯定违法乱纪的,所以查货很严,同时由于年轻的关员对各种零件不了解,那怕是几个螺丝钉,都容易发生误会,还有三洋职员的工作出错,就造成很多辣手的问题。龙在公司领取很多笔,常常作为送给关员的小礼物,化解问题。

后来,十几年没接触过龙了,到我最近一次见到他,是老同事的一次饮茶聚会,我发现他不农民了。人长胖了,豪气了。他给我看再婚后生的儿子的照片,谈论他正在办理移民澳洲的事。

说到钱,他说,赚钱太容易了,不知怎么就花花地掉下来。他还说,第一次收到横财5000元时,还很恐惧,不知道怎么办好。他似乎并不掩瞒他的行当。但我感觉到,中国庞大的电子市场,那些显赫的大牌电子产品公司,大量的关键的电子元件,似乎都来历不明。龙,是这万千条通道中的一条吧。说明一下,这时龙早就脱离了三洋,自行其事了。

过了几个月,龙的澳洲梦破灭,进了这边的监狱。

只希望他早日重生,再饮茶聚会吧。(后注:重生的龙,已和他食过饭,身体很好,致力于研究中医穴位艾灸。)

(辻与员工晚上去烧烤)

说一个日本人吧,虽然他贵为蛇口三洋的总经理,但对于日本来说,他也是打工一族而已。辻长期在海外工作,说一口流利的普通话和英语。

他常常请我吃饭,我想,他也会常常请其他中国人吃饭吧。他们请吃饭和中国的企业头头不同,都是自己腰包里掏的。我发现他吃西餐时,驾驭那把叉子是非常的好功夫,蛇口红须绿眼的洋人多,刀叉功夫没有人及得上他,所以我也琢磨着模仿他。

辻井生,人们按他们的规定这样称呼他,而不是叫辻井总。辻生喜欢和员工打成一片,没有一点架子,他最打动人心的一个行为,是每天上班,西装领带,从楼梯上到四楼,途中一一把员工扔的垃圾、擦过的纸巾捡到手里,再放到垃圾箱里,却从来没有呵斥过任何乱扔垃圾的人。到了办公室,换上和工人一样的工作服,他总是笑嘻嘻的。让我敬佩的是,某天我随从他以及日本三洋的大老板到珠海某冷气机企业洽谈合作事宜时,他在对方的工厂一样捡垃圾。

辻按照惯例,在蛇口只任期三年,调到巴西去了。退休后在日本做义务培训工作。

以上琐琐碎碎,仅为沧海一粟,那些同事中,有些都不符合工业区招工的标准,长期苦于没有户口和得不到福利待遇,有的黯然离去,有的经过漫长的苦待,才功德完满,但他们为特区贡献的点滴,融汇成历史那条长河,为中华近30年而闪耀。

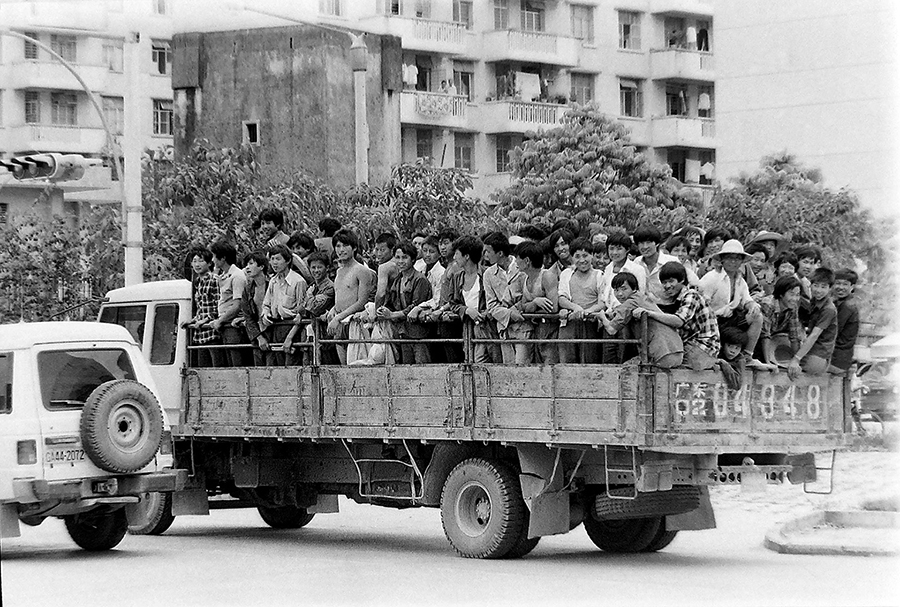

(早出。早晨从四海宿舍区出来的车流)

(晚归)