惶恐滩头说惶恐,伶仃洋里叹伶仃。1983年深圳湾之夜,对岸边防线的灯火。

厾卒,用指头轻轻一点,卒子就往前一步,广州人下棋的术语。历来由于研究方言受到忽略甚至排斥,粤语书写错谬百出,往往只写了同音字取代,丢失原字精确字义,厾卒常被写成了督卒,那是指挥卒子的意思了。就如已融入普通话的,报上流行的“买单”一词,广州人是哭笑不得的,原词应为“埋单”,埋字,粤语是聚集、结算的意思,“埋单”就是“请伙计埋来(过来),把我吃过的东西的金额,都放埋(集结)在一个单子里,结算好”。年终结算,就叫做埋年。

言归正传。

在我们年青又懂事的年代,厾卒是民间热门话题。回溯到上世纪七十年代初。

广州人使用了一个很贴切的词,因为“厾卒过河当车使”,未有过河的卒子,无任何用武之地,呆在那个位子只有死路一条,若冒死过河,躲过一劫,便能纵横驰骋,甚至直捣黄龙。然而,却永远不能回头。

正是这有去无回的悲壮,让我嘎然止步,我没有勇气,也丢不下孝心,扔下寡母孤儿养大我的母亲扬长而去,更由于我还没有到了绝路上。

这条楚河汉界,就是美丽的深圳湾。它当年并不是那么美丽,也许血腥,也许是奈何桥,但在夜幕中,远处的灯光是那么吸引。因为是在夜幕中,才祈望,因为是在夜幕中,才能行动。

邻居的黄大姐,默默地在门口插上一炷香,每天都是,原先是个很开朗的人,现在消瘦落形。她当知青的小儿子很久没见回来了,街坊私下议论,没有人敢问她,她总是满目凄凉。日子一天天过去,小胖子还是杳无音信。如果成功了,消息一定会流露出来,但没有,事情就这样静静地深埋了。

广州没有一家人,与厾卒脱得了干系,家人、亲戚、朋友,厾卒了,厾卒失败了,都有一圈。信不信?随便问一位40后或50后。

那时候,如果有人天天跑去游泳,十有八九是准备起锚了。

几十年来,我抽屉底总放着我同学兼死党的最后一封来信。

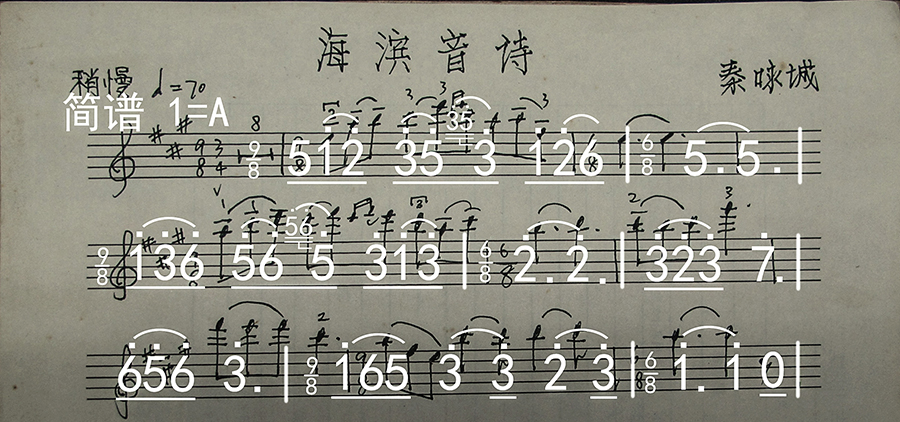

恒兄是位勤奋好学的同学,他什么都学,文革时,躲在家里练小提琴,知我是同好者,某天把珍藏的一张唱碟送给了我。令人神往的黑胶唱片《海滨音诗》,中国多位杰出小提琴家的演绎,在文化被践踏的年代,是难得的残存珍品,割爱给我,也许他出走之心已定。

几十年过去了,每逢同学聚会,常有人提起恒是否还在世,因为和他一起下海的女朋友被抓回,从此得了精神病,常常说恒兄在美国,还说出一个乌有的美国电话。假如历史的脉搏有一点点变化,也许,恒兄正如众多的海外赤子一样,在为祖国做出应有的贡献。

信寄自宝安沙井,他插队落户的地方。写在笔记本撕下的两页纸上,字迹已经退色,有些字已经难以辨认了。字里行间,一代人,或者说一个群落,在那个时候的基本思想状态,可见一斑。

从纯朴的学生,经历一场重大的历史变动,然后前途茫茫,正当青春年华,这群青年陷入对社会、人际关系、人生、爱情等诸多问题的深深思索,亦常在交谈讨论中迸发出火花。

信中写道:

“冷酷的现实一下子把我的热情结成了冰。在我的周围像一堵坚实的墙,我们就像囚车中的犯人,命运把我们带去何方?”

“但我都喜欢实在的,真实的东西,如果说明天我将不能感觉了,那么我以前的努力到那里去了呢?大概在大脑皮层中辛辛苦苦积下的记忆,这时只有从分子结构,从它和其他系统能量的□(此字看不清)和其他东西相区别了,我将充满恐怖,我认为一个人的幸福在于感到自己的力,感到自己在世界上的存在,在挣扎,在奋斗,除此之外,还有什么呢?”

当时很多人都在想,要走的早登彼岸了,他地处优越条件,为什么偏要等到已经寒冷的季节去冒险呢?在这封信里虽没有答案,但我知道他的父母在清理阶级队伍时,已被遣送回乡,广州房子被没收,爱情浸泡在苦水之中,是失望,失望让他就像雾一样消失了。

1983年我来到蛇口,站在海滩瞭望彼岸,面前是退潮露出的蚝田,投奔怒海的第一道屏障。假如晚上下水,遇到低潮时候,蚝田会令不了解水情的人浑身伤透,对面的山看上去虽近,但如果水流方向判断错误,永远游不到对岸,只能顺水飘入大海,我不敢想象当年恒兄在冰冷的海水里是怎样搏斗的。

但恒兄的妹妹、弟弟、哥哥都成功了!他们几年后,在香港以难民身份申请移民美国,然后在美国再申请父母移民,以非常曲折的道路,实现了合家团圆。这样合家团圆的例子,在同学朋友中不少。

我协助过我的朋友。大头仔落户广州近郊的农场,每星期很方便跑回市区聊天。他决定第二次起锚,要准备的东西很多,高能量的食物首选巧克力,有同学在糖果厂,能买到便宜的按斤秤的巧克力,甚至能偷出更高能量的原料,巧克力油。吹气救生圈是禁制品,绝对买不到的,塑料吹气枕头,那时正值时髦,但很快就被发现,为何如此热销,于是又变得难找,有人就买塑料布,自己用烙铁隔片玻璃纸烙合,我就会做这种玩意。有人用的方法更简便,把衣服鞋等放进尿素包装袋,吹满气袋口一扎就可用。最难找的是地图,宝安地图绝迹,大头仔只借到一份手绘的地图,那时还不知道世界上有复印机这个东西,找我帮他翻拍,再在自己制造的放大机上,放大了几份照片,你不能拿到照相馆去自投罗网啊,所以亦非我莫属。老虎粪便,不知道他准备了没有,据说动物园的老虎屎不断被盗用,可以防身,吓走边防军的狼狗。

一切准备就绪,一场朋友,将不知道何年何日能再相逢,我们爬上高高的白云山,以俯瞰广州为远景,拍下故土的山水以作永久的怀念。在山上喝了酒抽了烟,然后要到一家叫做“南国”的老字号吃顿送别饭,取其“南国”好意头,祈祝能顺利到达南风劲吹的香港。谁知到达酒家仰头一看,傻了眼,“南国”酒家改名为“北秀”。

一个多月后,大头仔重现我们的夜谈会,这回的谈资是被“北秀”到了东莞樟木头收容所,所里交流厾卒经验,收获大大的,比如走陆路翻铁丝网,要练体操功夫,把麻袋舖在铁丝网上,背对铁网,反双手后上拉,收腹后翻过去,要不时间长了,狼狗就到。警方不知有没有查到我们制作的地图,或者是见多了,也管不了了,樟木头收容所人满为患,尽快遣散就是。但是我巷头的能人就倒霉了,他是被人揭发,替厾卒者制造假证明,以混入边防区,坐了一两年牢,并永世不得翻身。

有人回忆告诉我,他当时绑块砖头都能游过珠江最阔处,如此苦练昭然若揭,但欺山莫欺水,还是同一帮志同道合者在东莞买船做蛇,出发天约好在大同酒家食大陆最后一餐饭。他和另一友人由于太早到达,又出门逛街。当返回大同酒家门,惊天一幕,同伴被警察一串绑着正被押上解放牌大货车,逃过一劫,从今不敢再轻举妄动。

厾卒不仅仅限于青年,我一个工友,将近六十岁之人,底子不好,长期被歧视,人却是精明的,外号叫“师爷”,可见是什么性格的人,解放前做小生意,会精打细算,干活很认真。某天突然失踪了,后来听说,他儿子先偷渡到香港,发达了,就帮老父买通了蛇头,一路由蛇头接送,划船过海的。有点奇怪,厂里有好几个小人物,于厂里没什么出色,大概被认定为落后分子,工作也不积极,比如一位外号叫“长腰怪”的,懒的代号也,除了喜欢讲笑,没什么成绩。但厾卒过河,却变得勤快,开了个烧鹅店,赚得风生水起,一个人的行为,在“做也三十六,不做也三十六”的社会,和在一个平等竞争的社会里,有着绝对不同的表现。

这天,家里来了位不速之客,一个远房的亲戚,一个没有血缘关系的亲戚,一位从来不知道的坤姑娘,她出身在南越,说地道的粤语。南越被北越统一后,引发了大规模的南越华人大逃亡潮。

她的家庭原来很安稳,开了个木场,做木头生意。有一天战争发生到她家的木场,硝烟大火把她家的生计摧毁了,随后的统一,南越华人的灾难发生了。在越共发起排华冲击后他们都丧失了财产,并受到严酷的政治压迫,许多人不得不抛弃财产甚至家人逃亡,坤就是只身出逃的。

坤与大量的难民,从南到北穿越窄长的国土,躲过了越军的搜索追捕,幸运地没遇上地雷,进入广西,辗转到了广州,找到我们。

按照中国惯例,印尼等所有排华国家逃难归国的华侨,没有别的出路,当农民去。包括深圳地区,有不少的华侨农场。坤与她的朋友们,被安排在广州近郊的三元里,不清楚是否属于农场,反正是难民营性质,若继续搞下去,唯一的结果就是农场。然而,坤们是见过大世面的,千辛万苦逃离险境,目的并不是来当农民啊。坤说,营里伙食很差,男人们都抗议闹事了,他们把难吃的饭菜扣倒在饭堂的桌子上,把电灯杉砍掉用来烧火自己煮饭吃。越南难民的事,曾经困扰了香港多年,他们被社会称作刁民,闹事分子,但是谁真正能了解他们呢?

三元里的难民营是可以自由出入的,于是坤常常带几个女人到我家煮饭吃,她们喜欢用“鱼露”做调料,做的越南菜也很好吃。为了尽地主之谊,我做了件尴尬的事。我带坤游览广州,去看一个我很喜欢的神秘东西。在广州文化公园有个水产展览馆,里面用玻璃瓶药水泡制了很多大鱼的标本,什么石斑鱼呀足有半米长一条,谁知坤淡淡地说,这些鱼她常吃,她那里是海边。如果搁到现在,三岁的孩子都会说我是傻瓜。然而那个时代,我们排长队等半天,才买到几条两三寸长的“剥皮牛”,相当的美食啦!

坤们要行动了,那位来我家吃过饭的两个孩子的妈妈,拖一个抱一个的,尽管千里迢迢已走到这一步,最后还是无法,听说把孩子给人了,不愿意孩子跟她冒险吧?她们都带着一些金器,我看到那些金手镯,当时是离我们的生活那么遥远。她们用这些金买船厾卒到香港,听说上船时有边防军检查过她们的越南身份证,就放她们上船。

(插图说明:讲述越南难民事件的香港电影《投奔怒海》海报。)

终于,这个包袱就这样甩给了香港。早期到港的都是南越过来的华人,在香港待了一段时间,都以难民的身份移民美国,又过了几年,坤带着男朋友到广州探望过我们。此后,越南本土的难民步她们后尘,大量从海上偷渡去香港。

现时香港的商界政界,活跃着大批当年的厾卒份子,已成为今日香港繁荣的中流砥柱,只因他们有胆识,有勇气,不甘现状,开拓型的性格。我同学“傻婆”,别误会,是男生,读书时是个爱好广泛的活跃份子,我们一起吹打乐器,焊收音机,打球,因疯狂而被封绰号“傻婆”,厾卒前和我一样在街道服务站做电机,这是一条中国割不掉的资本主义尾巴,社会大量的七类份子,就是今天大运前深圳要清理的那种,他们得吃饭,所以都安排在服务站工作,这是个自食其力的集体所有制圈子,因而容易人才云集,有能者维持着一个小圈子的生计,所以几经跳槽,工资较高,“傻婆”属于此类。但抱负更大的他最后一跳,跳过了深圳河。我们都记得,80年代初,彩色照片刚进入中国,冲洗却是个难题,既贵又不好,他天天从罗湖接受一麻袋一麻袋的胶卷,交付一麻袋一麻袋洗好的照片,运回广州,这一条龙的服务,最后,让他成为某名牌照相机的中国总代理,如果同学到香港找他,他会带你到马场看他的马照跑(下图拉头缆了,黑衣白衣两仔爷,还有到访的同学),到游艇会吃顿饱,临别送你一部照相机。

我大舅父也是这样的人,那要追溯到50年代了。大舅父绝对是我的偶像和启蒙人,他才华横溢,右手用钢笔写漂亮的王羲之体草书,左手则能反笔草书同样的文字,每星期到我家教我一套扑克戏法,骑单车带我绕一圈马路,或带我看一场足球,或带我到一些神奇的工厂转一圈,觉得他在试图和这些工厂做些生意,那时我还是学龄前。大舅父本来有正式工作,在一家运输公司当管事,后来公私合营,三反五反,他被斗争,挨了巴掌,然后就失业了。我最后见他一面,是在我家矮小的饭桌前,见他心情不好,还喝了点酒,我也沾了一小口,我看见那小碟子的猪肉片没几片了,就说:“留点给我”,平生他唯一一次把我训了一顿。他留给我一套没有谜底的魔术,以前每套扑克魔术,他会在下次表演时把谜底告诉我的。

尽管没人告诉我,大舅父怎样去了香港的,但幼小的心灵,总觉得他是厾卒了,因为小孩的我,也略知世事,我有耳朵有眼睛,我知道社会上大人们偷偷议论着什么,那时很时髦是爬广州到香港的货运火车。并不是每个人能正常申请去香港的,他去了,一个很顾家的人,却从来没回来过,一定是不能回来。

到了1962年,广州爆发了一起轰动的群体厾卒事件。

据《广东省志·公安志》记载,外逃风潮从惠阳、宝安、东莞、海丰四县蔓延到广州、江门、潮汕、肇庆、等区的部分县、市,1962年4月底到5月中旬,每天都有数百人从边境偷渡去香港。5月中旬以后,每天外逃人员增到千人。最高峰的5月15日达4977人。集结在宝安、深圳一带伺机进入香港的每天都有四五千人。最多一天达8000多人。

6月5日,人群集结在广州的广九火车站,冲击开往香港的火车,交通大堵塞,成千上万的人群,疯狂地要扑进火车站,撞门攀墙,狂呼呐喊,树丫上也爬满了人,前去维稳的警车被推翻焚烧,有民警被抓,副市长孙乐宜在现场劝导群众,处境也很危险。事情怎么了结,大家必然清楚,不必细说,官方的数据,参与人数一万多人。

大舅父去了香港,给亲戚们带来很多好处,在60年初代经济困难时期,他给我们寄来油和食物,母亲还把部分油分卖给街坊邻里,那时人们因缺乏油和营养,普遍存在着水肿病,我还写信给他,讨了一个圆规,讨了一双球鞋,那是一款时髦到现在的球鞋。正当他的制衣业开始蒸蒸日上时,脑溢血阻止了他的人生道路。直到我退休取回我的档案,我赫然发现,上面记录着我母亲因接受香港亲戚寄来食品,被记上了“勾联策反”名单。当然还有更稀奇的罪名,不表。

1978年,习仲勋到广东担任省委书记,到宝安调研“偷渡潮”情况。

在当时关押外逃人员的一个部队营房里,习仲勋直截了当地问了一名偷渡人员:“你为什么要外逃啊?”

偷渡人员回答:“香港比这里好嘛,有工做,有钱赚。”

事后,习仲勋对时任宝安县委书记方苞说:“看来外逃问题不仅仅是思想问题,是我们的政策有问题。”

这一年,一个青年人给“蛇头”交了50块钱后,从铁丝网的洞爬了过去,兴奋地叫道:“深圳,我潘石屹来了!”

终于有了这一天,厾卒的界线,撤迁到了深圳特区的二线关。抱着同样理想的人群,到了深圳就留下来了。

有同学自美国归,特意租住了深圳湾边的酒店,他要面对宽阔的海防线,远处的流浮山。我不知道他在房间的一日一夜是怎么过的,是否为他人生的另一个起点,心潮五味俱全?

我只知道,他先到农村“抓7(广州知青戏言锄头为7)”,厾到香港在建筑工地抓灰斗,辗转到美国,最后成为资深的IT工程师,走遍世界通宵安装高科技设备,两年前经济不好,公司突然转手,大裁员中得以留任。终于退休了,然后拿起久已荒废的画笔,买了画板颜料,躲在广州某个角落,悄悄重操旧好,上月在广州美术学院开了个画展。当我知道他隐居潜艺时,打通他手机,他却已经在香港机场,准备飞归美国,只能遗憾地说声:“下次见!”

骤然,耳边恍惚响起《海滨音诗》,一个个小浪,重叠成一重一重的大浪,带着遐想缓缓升起,又坦荡地徐徐落下,他既深情,又无我,一句句婉柔的天使之音,敞开心灵的歌吟倾诉。

不喜欢楚河汉界,钟情于海滨音诗。

(图片说明:昔日手抄的提琴谱,填上简谱,便于阅读。)