捕鳥人的傳說

1999年12月

題目本來叫做“先有雞還是先有雞蛋”,但這個題目太陳舊太濫了,雖然還在喋喋不休的爭吵,我恐怕讀者看了題目就不想看下去了,所以耍個花招,先來個真實的故事:

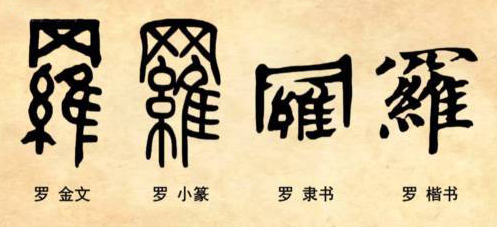

話說我們羅家的祖先是捕鳥爲生的氏族,羅字的部首不是“四”而是“网”, 网放在頭頂上,就是“天羅地網”的天羅,絲繞邊是結網的繩子,隹就是鳥,羅字在字典的解釋是“鳥網爲羅”,連宋朝的大文豪司馬光也知道羅氏的厲害,“門可羅雀”就是從他的詩裏引用的成語,意思是他倒楣的時候,誰也不來找他了,門前可以張開羅來捕鳥了。天羅至今依然是大殺傷力的捕鳥工具,令食客食指大動的三水禾花雀就是用這個方法捕殺的,一網就是上萬隻,環保人士大聲疾呼,於是有了禁令,但還是禁而不止。可羅氏的祖先環保意識還強一點,要不今天早就沒有鳥了,他們發明了飼養,選了一種天天下蛋的鳥,當然要剪去羽翼,圍養起來,慢慢地這鳥長肥了,飛不起來了,於是成功,於是拿去和別人交換自己需要的物品,告訴別人,這叫“雞”,這叫“雞蛋”。美國的雞是哥倫布一四九三年第二次航行帶過去的,不知道是不是羅氏雞,雖然他們不叫雞,叫“吃啃”,不過我以捕鳥人後代的身份可以明確的說,“吃啃”來源是一樣,雞和雞蛋是同時命名産生的。

馬上有人反駁“你滑頭!那麽鳥和鳥蛋呢?”,不要急,聽我慢慢道來。

在恐龍時代,中華大地上生活著一種小龍,它身上長著一種類似羽毛的毛,爲了捕食和逃命,它跑得很快並且越跑越快,最後就象跑道上的飛機一樣,騰空起來了,爲了助跑和騰得更高,它拼命的撲動它的前臂,經過長期的演化,羽毛和骨骼變得更適合飛行了,前臂演化爲翅膀,後來它終於成爲真正的鳥。它的化石是前幾年發現的,被命名爲“中華鳥龍”(它不同於以前學生物學的那個“始祖鳥”它還是龍),我國還有原始祖鳥,尾羽鳥,長城鳥等一系列考古的重大發現,提供了鳥是由恐龍演化過來的完整依據。

恐龍用蛋傳宗接代,鳥在從恐龍演化過來的漫長歲月裏,它一直在下蛋。鳥和它賴以生殖的蛋是緊緊扣在一起的生命環節,從恐龍演化爲鳥的過程中,恐龍蛋也必須演化爲適合鳥類生活的鳥蛋。所以鳥和鳥蛋是同時出現的。

籍故事想說明的是,世界上的矛盾都是成對産生的,當我們借喻於“先有雞還是先有蛋”來思考我們的問題時,應清醒地知道,他們是互爲因果,不可能單方面存在的。

投稿香港華潤創業刊物