字體的尷尬

1999年12月

請問華創論語,您們爲什麽要用繁體字印刷?國內報紙不是常大力鞭韃繁體字爲不規範字嗎?不是三翻四複要禁止使用嗎?噢,您是香港公司,要給香港人看,可是寫文章和看文章的大部分是大陸人呀?

總編不愧是總編,他的選擇還是有道理的,我試驗過,把簡體文章給香港人或臺灣人看,大部分看不懂,而我們公司的人卻沒有誰說看不懂華創論語的。

有一個很顯然的現象,有文化的中國人,基本上看懂繁體字。

字體問題不光我們總編尷尬,更大的總編也尷尬,比如人民日報要出海外版就要用繁體字,我不知道兩個版本有沒有內容的區別,按照我幾十歲的經驗是不同的,可人家愛國華僑要看原汁原味的版本呢?那只有對不起了。

在“一國兩字”的臺資,港資,合資公司工作也很尷尬,最後一般是統一在繁體字下。有作爲的年輕人都學會兩種字體,應付有餘,可電腦麻煩了,一會臺灣版本,一會大陸版本,有軟體可以轉來轉去,可是轉來轉去轉累了,它躺下來告訴您,對不起,死機了。微軟公司雖然麻煩一點,又要出繁體視窗,又要出簡體視窗,不過市場很大,還是很快樂。(2019年補記:現在電腦用字已經很方面地選擇打繁體或簡體,早就不用兩個Windows系統了。)

我在寫“捕鳥人的傳說”時也遇到尷尬,本來中國文字百分之九十是形聲字,從字面就可以知道它的音和義,繁體的“羅”字很容易說明它的含義,字頭是网字部首,下面左邊是絲繞旁,當然是用細繩子子做的意思,右下邊的“隹”(zhui)是短尾鳥,整個字的意思就是用繩子做一個網來捕鳥,可是用簡體字我就沒辦法說明了。

我遇到的只是小尷尬,編寫字典的專家遇到的是大尷尬。六十年代非洲一個小國到訪,送給周總理一件他們的國寶,就是他們國家文字的一套字典,而我們能回送的只有一本小小的新華字典,那當然是送不出手的,而且我們也確實需要一本內容豐富的國寶級的字典,於是成立了五百多人的專家組,花了十多年的時間,在八十年代中完成,命名“漢語大詞典”(書名是繁體),一套十二冊加一本附錄,足有六十公分厚,內頁列出編委的名單,很多已劃上了黑框。專家遇到的麻煩是用簡體字根本無法編寫,歷史無法解釋,所以他們只能繁簡共用,單字立目(即那個大個的字)用繁體字,然後用[ ]夾註簡化字,注解中會引起歧義的字保留繁體,如果立目是簡體字的,則用[ ]夾註繁體字,然後告訴您,請查那個繁體字吧。

如此證明,繁體字不是報紙說的不規範字,而是最規範的漢字。

當初爲什麽要發行簡體字?深圳某報有一篇分量很重的文章指出,這是新中國的另一場革命,中國的掃盲取得了前所沒有的效果。引用了是名人的話說:“漢字簡化給我國帶來千百年來沒有之氣象,引車賣漿者寫起詩來,躬耕田畝者作起小說來,一股文化狂潮在華夏大地卷起”,口吻帶著大躍進時代的豪氣。我不知道這些詩和小說到今天還有沒有留下它的蹤影,但這些初級的作家如果以後不學習繁體字,很難成爲資深的作家,他不能從古籍中甚至只比他早一兩輩人的文章中吸取營養,連毛主席詩詞手稿他也看不懂。掃盲取得的效果,頭功果真是簡化字嗎?把窮人的文盲歸咎于文字的結構顯然是幼稚的。據說今天中國還有一億的文盲,浩大而艱難的希望工程還需要一代人巨大努力,簡化字簡化不了這個複雜的工程,事到如今我也懷疑使用繁體字的華人地區的文盲比例是不是一定比我們高得多?

我小時侯學的是繁體字,花的時間並不多,母親帶我在街上走,每看到商店的招牌廣告就教我讀,在我進小學以前,就認識了很多字,進了學校在系統的教育下進步更快了。深圳某報那篇文章舉了一個例子,說是深圳某人學繁體的“盡,邊,辦”三個字花了半年的時間也不行,推行簡化字以後他一下就學會了,我欣賞他的幽默性,如果他走到深圳街頭,看到那塊巨大的廣告牌,要花兩個月的時間,才學會“澤”字,知道這是江主席的題詞,然後花十年八年時間才看懂題詞的內容,創了“吉尼斯”的記錄,這個記錄一般深圳人是破不了的,因爲大家都看懂江主席的題詞。

繁體字真的不難學,爲什麽深圳人沒有專門學過繁體字卻看得懂?那是漢字的形聲特性,一目了然。從象形字發展到會意字發展到形聲字經歷了幾千年的推敲而成熟。簡體字失去了這個特性,倒是不好記了,老一輩的領導學起來困難,套用一句聽過很多次的話(要用廣東話發音):“識聽唔識講呀!”就是“識睇唔識寫呀!”(“會聽不會說啊!”“會看不會寫啊!”)

推行簡體字的初衷是好的,行動也是快的,可是行政命令出不了國,也割不斷歷史。幸好只推出了2236個就感覺不妙,終止再一批一批發行下去,我們只需要在課餘的時間多學2236個繁體字就夠了,電腦的問題專家一定有辦法解決,歷史的長河,最終會把簡繁字體重新融合。

只是現在不要再企圖去圍剿和槍斃繁體字,徒勞無益。

爲了慎重起見,今後我提交的稿件將用繁體字,因爲有些簡體字是把幾個不同的繁體字簡成一個字,電腦翻譯時,會把我寫的山谷變成山裏長的“山穀”,時鐘翻譯成時時鍾情的“時鍾”,那就不知是編輯的尷尬還是我的尷尬了。

現在該做的事,首先把那些引起誤解的錯別字挪走,比如山穀莫變成山谷。

1935的中國公佈過一批簡體字,次年廢止。1977年的中國公佈過一批簡體字,1986年廢止。

廢止是有理,有例,可行的。

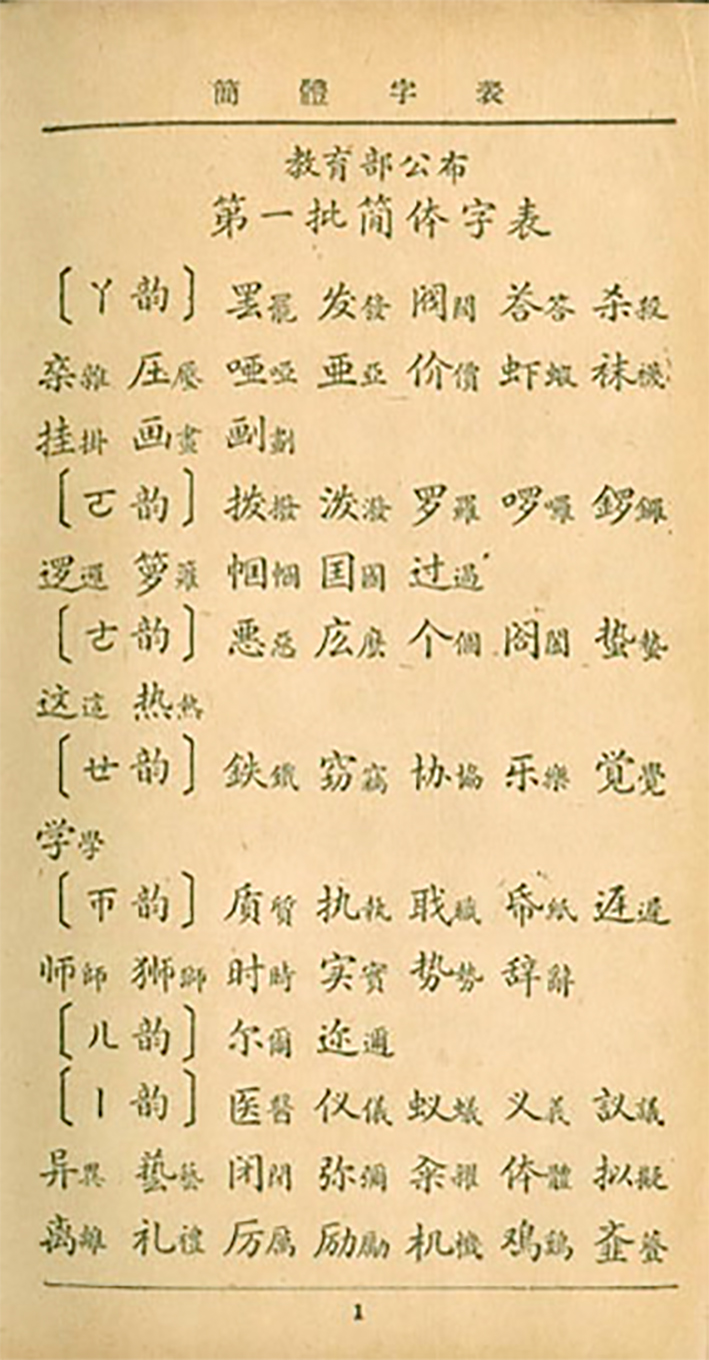

以下是1977年推出,1986年廢止的部分簡化字:

1.簡化偏旁簡化字(172)(原字—二簡字)

懊—忄+夭(左+右)

芭、笆、粑—巴

帮—邦

爆—“火+卜”(左+右)

蓖、篦、蔽—芘

弊—“比+廾”(上+下)壁—“比+土”(上+下)

扁、藊、扁—扁

摒—屏

病—疒

播—“扌+布”(左+右)

部—卩

彩—采

菜、蔡—“艹+才”(上+下)

餐—*【“餐”左部】

舱—仓

藏—“艹+上”(上+下)

衩、扠、杈、汊 —叉

撤—“扌+切”(左+右)

瞅—“目+丑”(左+右)

矗—*【“(‘直’中间三横换竖)+双”(上+下)】

葱—“艹+匆”(上+下)

答—“艹+合”

蛋—旦

弹—“弓+旦”(上+下)

蹈—*【“蹈”右部换“刀” 】

稻—“禾+刀”(左+右)

道—“辶+刀”(半包围)

殿—*【“殿”去掉右边】

叮、盯、钉、靪 —丁

董—苳

懂—“忄+冬”(左+右)

短—“矢+卜”(左+右)

蹲—“足字旁+屯”(左+右)

以上投稿香港華潤創業刊物

1935年推出,次年廢止的簡化漢字部分。

連續兩屆人大,都有提案要求恢復繁體字的教育。多個網站對此發起投票,我看贊成者大概40%,這可不是簡單的少數。

無疑,這又是個很尷尬的問題。

事到如今,不是投反對票還是贊成票的問題,而是要正視它,組織專家認真地研究和解決這個中華文化的大事。

在投票之前,先要認識一下繁簡的區別,才好發言。鄙人不才,略提一些解決方法。

首先簡體字號稱二千二百多個,實際上邊旁部首占了很大一部分,比如以下的字,一分鐘就解決學習問題,誰不知道“金”字怎寫?所以大不必懼怕。排除這個問題,矛盾的範圍就大幅度減小了(金字偏旁这部分占了21%,還有言、糸、魚、門、車等等部首,實際上簡化字主體只有五百以下)。

钆〔釓〕 钇〔釔〕 钌〔釕〕 钋〔釙〕 钉〔釘〕针〔針〕 钊〔釗〕 钗〔釵〕 钎〔釺〕 钓〔釣〕钏〔釧〕 钍〔釷〕 钐〔釤〕 钒〔釩〕 钖〔鍚〕钕〔釹〕 钔〔鍆〕 钬〔鈥〕 钫〔鈁〕 钚〔鈈〕䥺〔釾〕 钪〔鈧〕 钯〔鈀〕 钭〔鈄〕 钙〔鈣〕钝〔鈍〕 钛〔鈦〕 钘〔鈃〕 钮〔鈕〕 钞〔鈔〕钢〔鋼〕 钠〔鈉〕 钡〔鋇〕 钤〔鈐〕 钧〔鈞〕钩〔鈎〕 钦〔欽〕 钨〔鎢〕 铋〔鉍〕 钰〔鈺〕钱〔錢〕 钲〔鉦〕 钳〔鉗〕 钴〔鈷〕 钺〔鉞〕钵〔鉢〕 钹〔鈸〕 钼〔鉬〕 钾〔鉀〕 铀〔鈾〕钿〔鈿〕 铎〔鐸〕 䥽〔鏺〕 铃〔鈴〕 铅〔鉛〕铂〔鉑〕 铄〔鑠〕 铆〔鉚〕 铍〔鈹〕 钶〔鈳〕铊〔鉈〕 钽〔鉭〕 铌〔鈮〕 钷〔鉕〕 铈〔鈰〕铉〔鉉〕 铒〔鉺〕 铑〔銠〕 铕〔銪〕 铟〔銦〕铷〔銣〕 铯〔銫〕 铥〔銩〕 铪〔鉿〕 铞〔銱〕铫〔銚〕 铵〔銨〕 衔〔銜〕 铲〔鏟〕 铰〔鉸〕铳〔銃〕 铱〔銥〕 铓〔鋩〕 铗〔鋏〕 铐〔銬〕铏〔鉶〕 铙〔鐃〕 银〔銀〕 铛〔鐺〕 铜〔銅〕铝〔鋁〕 铡〔鍘〕 铠〔鎧〕 铨〔銓〕 铢〔銖〕铣〔銑〕 铤〔鋌〕 铭〔銘〕 铬〔鉻〕 铮〔錚〕铧〔鏵〕 铩〔鎩〕 揿〔撳〕 锌〔鋅〕 锐〔鋭〕锑〔銻〕 锒〔鋃〕 铺〔鋪〕 铸〔鑄〕 嵚〔嶔〕锓〔鋟〕 锃〔鋥〕 链〔鏈〕 铿〔鏗〕 锏〔鐧〕销〔銷〕 锁〔鎖〕 锄〔鋤〕 锅〔鍋〕 锉〔銼〕锈〔銹〕 锋〔鋒〕 锆〔鋯〕 铹〔鐒〕 锔〔鋦〕锕〔錒〕 锎〔鐦〕 铽〔鋱〕 铼〔錸〕 锇〔鋨〕锂〔鋰〕 锧〔鑕〕 锘〔鍩〕 锞〔錁〕 锭〔錠〕锗〔鍺〕 锝〔鍀〕 锫〔錇〕 错〔錯〕 锚〔錨〕锛〔錛〕 锯〔鋸〕 锰〔錳〕 锢〔錮〕 锟〔錕〕锡〔錫〕 锣〔鑼〕 锤〔錘〕 锥〔錐〕 锦〔錦〕锨〔鍁〕 锱〔錙〕 键〔鍵〕 镀〔鍍〕 镃〔鎡〕镁〔鎂〕 镂〔鏤〕 锲〔鍥〕 锵〔鏘〕 锷〔鍔〕锶〔鍶〕 锴〔鍇〕 锾〔鍰〕 锹〔鍬〕 锿〔鎄〕镅〔鎇〕 镄〔鐨〕 锻〔鍛〕 锸〔鍤〕 锼〔鎪〕镎〔鎿〕 镓〔鎵〕 镋〔钂〕 镔〔鑌〕 镒〔鎰〕䦂〔䥇〕 镑〔鎊〕 镐〔鎬〕 镉〔鎘〕 镊〔鑷〕镇〔鎮〕 镍〔鎳〕 镌〔鎸〕 镏〔鎦〕 镜〔鏡〕镝〔鏑〕 镛〔鏞〕 镞〔鏃〕 镖〔鏢〕 镚〔鏰〕镗〔鏜〕 〔鐯〕 镘〔鏝〕 镩〔鑹〕 镦〔鐓〕䦅〔鐥〕 镨〔鐠〕 镧〔鑭〕 镥〔鑥〕 镤〔鏷〕镢〔鐝〕 镣〔鐐〕 镫〔鐙〕 镪〔鏹〕 镰〔鐮〕镱〔鐿〕 镭〔鐳〕 镬〔鑊〕 镮〔鐶〕 镯〔鐲〕镲〔鑔〕 镳〔鑣〕 镴〔鑞〕 镶〔鑲〕 䦆〔钁〕

其二,很多簡寫字古已有之,雖不是正體,可以保留,讓民間自然選擇。比如:

长〔長〕,东〔東〕,监〔監〕, 见〔見〕,将〔將〕,夹〔夾〕 ,卖〔賣〕,为〔為〕,风〔風〕......

第三,要把簡體字中的錯誤糾正。

以前也有過幾次的糾正。經國務院批准重新發表的原中國文字改革委員會於1964年編印的《簡化字總表》。對原《簡化字總表》中的個別字,作了調整。“疊”、“覆”、“像”、“囉”不再作“迭”、“复”、“象”、“罗”的繁體文書處理。

簡化的過程中,有很多字是使用了同音字來取代,實際上是認可了人們常寫錯的漢字。“折疊”用了“更迭”的“迭”,“顛覆”用了“反复”的“复”,簡單的取代,就含糊了原字的內容。

這些國家已經糾正的錯誤,至今流毒還在,這些錯字還經常出現。

同類的還有“結[餘]”與等於“我”的“余”,“了解”和“瞭望”等等。

隨意列舉一些如下:

板〔闆〕,表〔錶〕,别〔彆〕 ,卜〔蔔〕,才〔纔〕,出〔齣〕,斗〔鬥〕,干〔乾(3)、幹〕,谷〔榖〕 ,后〔後〕 ,胡〔鬍〕,回〔迴〕, 伙〔夥〕,家〔傢〕,台〔臺、檯、颱〕......

這類的字還有不少,並且令電腦軟體在簡繁之間互換時無所適從,比如“我在山谷”會變成“我在山榖”,“一斗米”變成“一鬥米”的笑話。而這些所謂簡化,所用的字都是原有的正體字,但意思不同。恢復對應被取締的正體字,而那個所謂簡體,用回本義,比較容易實行,而且有過歷史上糾正的先例。

以此類推,其餘問題,只要專家們仔細研究,綜合多方面意見,定會迎刃而解。不草率行事,一步一步走過去,花十年時間,糾正五十多年的問題,是可行的。