本文曾以《我是工人阶级》为题,发表于深圳《南山文艺》。

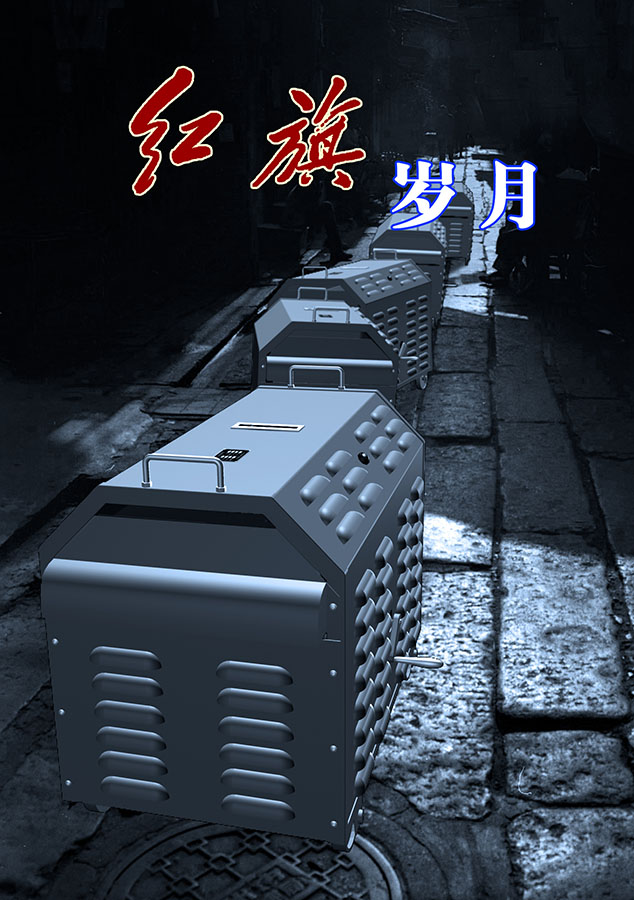

(封面说明:20台电焊机,正在通过坑坑洼洼的麻石板路,从小巷十九洞推出马路出货,出粮有保证了。)

回到1966年,广州,我们那个时代。

高中毕业试已考完了,课室贴满各大学的招生资料。我犹豫不决,体检表说我色盲,先天性心脏病,很多我喜欢的学科不能报。更彷徨的是,大学毕业后,不知分配到到那儿去,我是寡母孤儿长大,不愿丢下艰苦养大我的母亲。我自小偷偷定下的学习目的,远离了标准答案,并不崇高,只是长大了赚钱养母报恩,读大学未必实惠。反倒是,我几个连初中都没读的小学同学,这时已经是四级技工,工资已在平均线以上了,令人羡慕。

事实上我的犹豫是多余的,政治老师虽然预测试题,以他的观点给我们解读“评新编历史剧《海瑞罢官》”,而后来的事态,让这个岁月,凝固在历史耻辱柱上。

曲未终,人已散。1968年,同学们用泪水簇拥着大红花到农村去了,我却惧怕得很,我在十岁时,曾经被迫和成年农民一起干过一年农活,严重的体力不支,让我颤栗,让我逃避,我拿着医院的证明,从潮流中漏了出来,落入了街道,冠名为病残待业青年。先在毛泽东思想宣传队当个提琴手,二年后,欢喜若狂地加入了街道服务站的工厂,它的注解是“给社会渣滓一条出路”的地方。但我自认成为了骄傲的工人阶级的一员。尽管这个工厂覆灭之前,一直受到社会的歧视。那个年代,正如每个实体的个人,和人民的定义有着很大的差距一样,一个普通的靠劳动工资养家活口的工人,也不等于我国宪法第一条规定的“工人阶级是领导”的那个标准相。

我很喜欢这个工厂。我和我的工友们的生活,充满了人生的一切快乐,多姿多彩,回味无穷。它曾经是当时社会的一个暗角,至今还没见媒体提及它的细节,但却是我得以成长的非常滋润的一片沃土,是中国民间经济顽强发展中被拔掉的一株嫩芽。

历年的阶级斗争,社会积累了不少残渣余孽,黑七类之外,还有象我般的无业游民,他们得吃饭,不得不允给他们一条出路,自己养活自己,于是诞生了一个社会群体,叫做街道工业。

它的劳动主体大部分是家庭主妇,这些主妇,很多是50年代从农村嫁入城市的农民,还有残疾人员,也有解放前所做职业被解放后否定的老人。而运作的精英,是劳改释放犯,右派分子,一些被开除公职的人员,不服从分配的大学生。这些分子的政治面目,大概低于“群众”,而所做工作,经济的地位,对比红色经典理论,我无论如何,不能不认为是“工人阶级”。

有一样特别,这个工厂的所有制,称为集体所有制,虽然所得利润是上缴街道所有,但若找不到收入,则这个月我们大伙的工资就发不出。在这个问题上,200多人是团结一致的,以厂为家。

这是那个以政治斗争为主旋律的年代,最充满活力的经济实体,革命铁幕下的山寨厂,为物质短缺的社会,循市场经济的脉搏,悄悄地生产短缺的社会所需。到改革开放之初,若不是城市政策的滞后,这些实体将不会被乡镇企业迅速吞噬,烟消云散。

我一进身这个工厂,最先对我发生兴趣的是“婆乸”(成熟女人)们。工厂做电机起家,有很多漆包线用完后空出的“木线辘”,大家都用这些“线辘”做凳子,三三两两,一起在地上干活。手不停,嘴更不会停。一天之内,我这个“青头仔”便被她们“人肉搜索”完成。那时,男人讲成人故事,还是羞羞答答的,“婆乸”们则肆无忌惮,她们叫我做“青头仔”,就是说没有性经验的意思,她们简直就是我的性指导。

“婆乸”说事很实际,离不开日常生活点点滴滴。那天看完内部电影《列宁在十月》,男人哼着戏里的天鹅湖乐曲,脑子回荡的则是段子里男女主角的性感双人舞,而台山婆“阿嫫”,却倚在门口的门框上感概:“我什么时候能像那个起义水兵那样,一个人拿着一个鸡腿在啃就好了!”

人们都很幽默,有位被称“老太君”的,那时这个厂还没有退休制度,她是老了,却还留有两分姿采,高瘦,头发爱整理,夏天穿件合身的香云纱绸大襟衫,一只金牙吐出无尽故事。她身份是在旧社会做女招待,女招待是什么角色,我不大明白,她说的一个谜语,现在还记得,在你想入非非之余,却是个正经的谜底:“湿湿沥沥,连毛插入,不怕腰骨疼,只要子孙密。”,猜一种行为,谜底是“插秧”。

我儿子出生时,来回奔波于工厂和医院之间,一切打点,都在“婆乸”们七嘴八舌的驱促下进行。生了回来,马上追问我:“上面的还是下面的?”我已经懂了:“上面的!”

第一把手是女的,因为精英男人们身上都有“屎”,每到运动来临,都要被工作队圈起来两个月。女书记是家庭主妇,虽无大能耐,却可以清白身份交代,作为厂的招牌。她也是喜欢讲笑,不过级别到二级为止,掌握分寸。

厂长叫“火烛佬”,厂子是他和“虾饺”两条汉子搞起家的,和现在私企大亨比,除了缺少那套名牌服装,本事毫不逊色。我们一厂人都以他们为依靠。每当运动来临,他们被隔离审查,工人们就像热锅上的蚂蚁,生怕出粮(发薪)无着落了。

“火烛佬”说活沙哑,带有火气,农民样子,然而在决定产品方向,网罗人才物质,诸多方面,他都能准确地决策,雷厉风行,掌握着工厂实权。最后一次由市级的工作组进驻工厂以后,他再也逃不过“投机倒把”的罪名,那天黄昏,我被派负责看管他,在将他送入监禁的房子时,我到街上买了一个面包,带进去给他,此后就被投进监狱二年。再经过二十年后,与他一起约会饮茶,互相竖起了大拇指。

“虾饺”,就是粤人饮茶吃的那个名点“虾饺”,像缺牙老人家的下巴,此老兄的形象便略知一二了。若说“火烛佬”是个武夫,“虾饺”就是文胆,一个因历史污点沦落到我们这个饭锅的乐天派。“虾饺”的夫人无论在家在职,都凌驾于“虾饺”之上,国营单位,市里有名的供销皇后,我厂少不了她的援手。他夫妇的一个杰出作品是他的一位千金,广州家喻户晓的一部粤语电影《七十二家房客》的美丽主角阿香。

厂里人都以此自豪。他率领一群供销佬上串下跳,在那物质短缺的年代,保障着工厂原材料的来源。那时代没有电话,供销们除了围在街上的电话传呼站转之外,功夫都在茶楼的早茶上。一般来说,那时广州的供销们,关键的科长们,每天早上饮茶,都在固定茶楼的固定位置,找人都是这样找,出色的供销人员,都是早上在茶楼办完事后,才回工厂汇报。

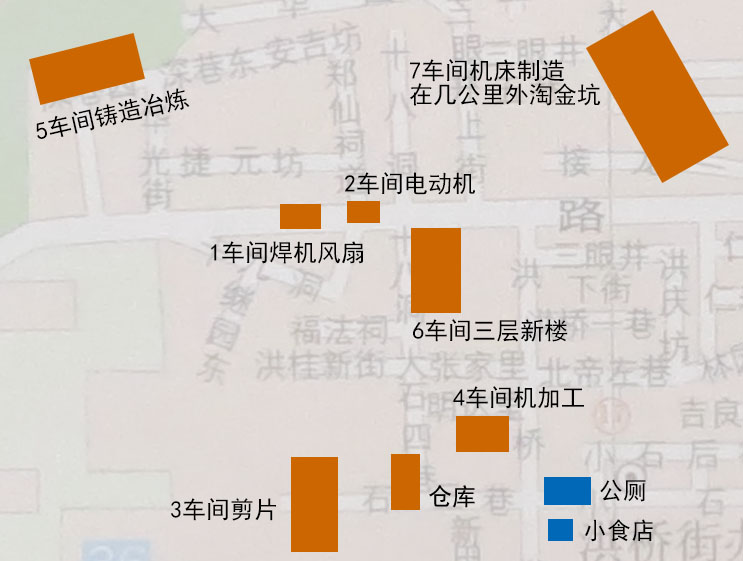

(工厂的布局,7个车间分布在小巷的各个角落。)

厂长和供销们拿到热门销售产品,就轮到师傅们忙了,师傅是工厂的金砖,他们的工资比供销佬、厂长都要高。一个人如果在一个厂里几年,技术上成了师傅,但工资是无法上去的,工厂也没办法加工资,要长工资,就必须跳槽。我后来第一次跳槽,新厂给了我最高工资。我见工时,那厂长告诉我,他的权力可以最高给我120圆,我问他拿多少,他说85圆,我说算了,我不能比你高。

师傅大都有案底,比如邓师傅,二年劳改释放。在经济困难时期,农村没有电力,国营厂工作的邓师傅缺少食物,于是一拍即合,他为某乡制作了一台电力变压器,解决了乡民的供电困难,换回二十头鹅,为此坐牢二年。在监中依然做电工,他说笑道:“第一怕洗衫,第二怕坐监。”形象地道出了男人的性格。有一天, “婆乸”阿潘回到厂里大呼,出门忘了带钥匙了!我们街道工厂,车间和住家都在附近几条巷子里,邓师傅和我两分钟就到了她宿舍的楼下。是那种60年代六层的集体宿舍,她家在三楼,窗户开着。邓师傅环顾了一下四周,捡起一根搭棚用的大竹竿往窗台上一靠,三两下手脚已上到窗前,再一个漂亮的鲤鱼翻身就进去了。这时,他已经患有严重的白血病,那杂技般的爬杆身手是外线电工的功底。

“师爷”、“苏鼠(鼹鼠)”、“棋王(华南工学院毕业)”、“大树”......蛇鼠一窝云集开会,便是有好戏要出台,有新产品要开发,大家分派工作。图纸分派给初哥我,大家分头做模具,生产设备。那时候模具都是手工制作,而生产,专用机械,都得自己设计制作,我虽以电机为主项,也会主动承担专用机械设备的制造,所以很锻炼人。

“师爷”就是个万能的师傅,师傅的师傅,所以叫师爷,逢酒必醉,大拇指头特大,是从小给电动机嵌线揿大的,祖传电器修理出身,什么马力的电机,线圈每圈多少,我们得翻书或者拉计算尺,他一口就说出来,电工之外,车、钳、刨无所不能。有次要做直流电机新产品,汽车雨刮器,需要一个叫整流子的部件,结构复杂,又未能投入更多的资金,我束手无策时,他硬是一个一个给手工做出来了。

工厂除了人才济济,还要对社会负责,接受老弱病残。前面提到的老太君就是临老进来的。1975年中国特赦最后一批战犯,我们厂来了一位老头。据说是解放前宝安县的公安局长。老头一言不发,我没有和他说过话,好像也没见他和人说过话。不久,“阿爷”逝世,人们都这样称呼毛,追悼会上我奇怪的发现,男人中,他是唯一流泪的。我们这个团体,位居社会的最底层,人们并不收敛他们对现实的不满,所谓无产者失去的只是身上的锁链,这里没有那种横扫一切的个人崇拜,缺乏那类披张虎皮横行霸道的小丑,随后的打倒四人帮,他们爆发出最狂热的激情上街游行。而我始终解不通,为什么只是他落泪?

有位哑女,美丽动人,心灵手巧,嘴巴不利索,但眼睛却电光闪闪。她的婚姻不知道后来如何,当时只见找她的都是聋哑朋友,一起在聋哑学校毕业的。那时报纸大肆宣扬,针灸治好多少聋哑人,他们亦未见过一个,他们在学校确学过讲话,但事实是我们没法听到,但我们却学会了基本的哑语,而且居然看懂了他们男孩子的粗言手语。

盲人的工作就难安排了,虽然盲人的手是非常的敏感。想不到隔壁厂的头儿那么聪明,安排那盲女负责学毛著讲用!用轮椅推着她到处讲学习心得,并当场表演学习成果,穿针!她果真厉害,把双手放在腹部,一会功夫就把针线穿好了,万分令人佩服。

当然,不谈阶级斗争不是那个时代,我被抽到街道办事处,搞遣散阶级敌人。

邻厂有一“婆乸”,平日口没遮拦,那天对着一叠铝板骂了句挡道的“死人铝板”,刚好遇到要揪阶级敌人的一个浪头,便对号入座了,反革命罪判了十年徒刑。奇怪?一点也不,因为那堆铝板是要制作无限崇拜的伟人头像的。她怀着未来的监狱之花锒铛入狱,新婚的丈夫和八十岁的老家翁就是新反革命家属,由我遣返回乡。临走,男人把房子拆了,砖瓦没法拿走,屋顶几条杉不拿不行,回乡得建房子住,一辆破旧的解放牌车装上全部家当和那几条屋梁,颠车到广东边沿的山区。货车头司机旁一个座位谁坐?革命小将还是牛鬼蛇神?看来我已沦落到这个圈子,也没面做小将了,我让老人家坐了车头,我坐在车的最后,抱住车尾的栏杆,颠了九个小时,把胃颠出来了。过了九个多年头,这位“婆乸”受到关怀,平反出狱。

负责搞遣散的领班,是两个军代表,他们也是有良知的人,第一个要我遣送的是我的启蒙老师,我死也不干,他就给我换了个人,我们懒懒散散,到珠江边照相,他把军装脱下来给我穿,扮扮威风,谁不知从那里走来一个管风纪的军人,把他押走了,我们焦急地等了三个小时,他才回来。这种类似宪兵的纪律部队,现在好像不见了。那时军人不扣风纪扣,穿军装上馆子都是不准的。

食色性也,即使有支狼牙棒架在上方,在班后沉默的学习会前的七个半小时,这都是工人们每天谈笑的话题,并在有机会时付之行动。有人出粮后溜到北园酒家的冰室吃了个红豆伴雪糕,回来大肆宣扬如何好味,并且如果把雪糕部分压开,和豆拌匀,更是美上加美。听得人们都跃跃欲试。在天时寒冷,冷得发抖时,一个个都会借尿遁出,厂里没厕所,街道公共厕所旁是个小食店,花三分钱买碗热辣辣的濑粉顶肚御寒,十分好味道。我们虽然没机会握着鸡腿来啃,但全车间二十来人吃只鸭子还是能实现,当人们议论着“番鸭”如何好吃,个个垂涎欲滴时,我们派出了一位“婆乸”阿黎负责此事,因为非要在墟期到2小时车程以外的农贸自由市场才能买到,她从天亮出发,直到下午四时多,一锅热辣辣的番鸭粥端到车间来了,大家吃得那个高兴劲,真是无法形容,要不为什么几十年后我还能津津乐道?当然,那位忙了一天的功臣,车间主任会照记她的工时的。

第二件吃的喜事,是在我家举行。工友小任,爸爸是个搞研究的,常常有机会做解剖狗的实验,实验做完,缝合伤口,这狗就有机会送上餐台。这个机会终于让我们捕捉到了。这位工友用麻袋装着这条狗,还未来到我家门口,他有点控制不住牠的挣扎,在路边捡起人家晒的柴,就朝着狗头的位置打,街坊有见识的都知道,杀狗非要狠力地打到鼻子上,否则一下打不死,就一身麻烦。后果可想而知,我们几个男人废了很大的力气,才完成杀狗和烧毛,刮毛诸多动作,最后为同事下班后到来的豪吃,舒一口气。不过这次我吃的不是味道,从此不敢再自己劏狗。

我还怀念一队长期和我们合作的起重队。他们个个黑不溜秋,浑身肌肉,肩膀上都有个大肉包,是长期肩挑重担的结果。他们只有简单的工具,除了棍子,绳子,还有一个手动“葫芦”,就是用链条拉动省力的一个齿轮组,搬动大机器时,棍子就是轮子,垫在机器底下,齐喊着号子用棍子撬动,“鬼叫你穷呀!顶硬上呀!”,每前进一小段,就把后面退出的棍子挪到前面,在坎坷不平的石板路上缓慢的推进。队里有位穆桂英,据说,起重队中必须有一个女的,否则不吉利。辛苦完了,就到附近一家广州著名的四大酒家之一的北园吃饭,别以为是吃山珍海味,那里有一个汤泡饭,很大一碗,算是便宜,两毛钱一碗,大概也是看准了他们这种顾客群。按老习惯,蹲在漂亮的明式家具上,舒服地吃个饱。两毛钱吃一顿是什么价位呢?我知道一碗二两的白饭值两分钱,有家小饭店供应捞汁的味饭,也卖两分钱,吃一顿三碗味饭,最便宜的就是六分钱。

我们很山寨,为了糊口,什么东西都敢于去做,200人一个电机厂,居然既做变压器,又做电动机、发电机、还生产车床,冶炼。供销佬接到什么单,回来问过师傅,就敢拍板接下来,所以对我是个很好的学习机会,比如接到专用的大功率特殊变压器,见都未见过,有老师傅支持参考,跑一天图书馆借回来一叠书,然后就拍心口说可以做,再想方设法钻到相关工厂偷师,活就做出来了。

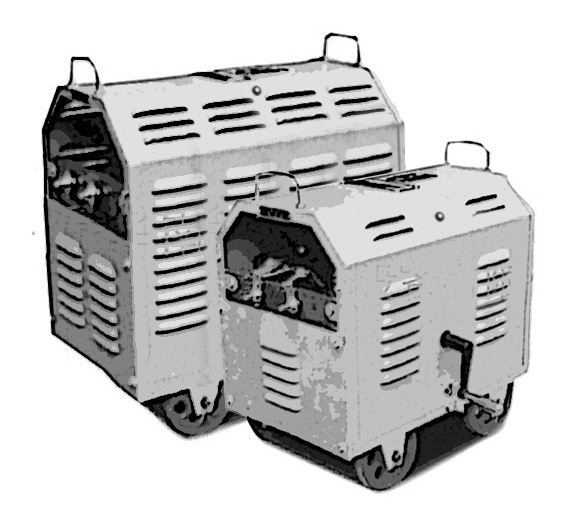

最令人骄傲的是红旗厂两个王牌产品,21千瓦交流弧焊机和36寸吊风扇,论市场是短缺热销,论质量是后无来者。最早负责电焊机的师傅,是严格控制质量的黄师傅,我入厂时已离开,据说是资产阶级技术权威被运动撵走了,我是从工友的一句口头禅悟出的:“你还苛刻过黄师傅!”,在技术改革,试图降低生产成本的过程中,我尝试过降低铁芯材料含矽量和铜线截面积,都会令电焊机的性能下降,尤其是电弧的稳定性,我们的焊机,在试机老太婆“春香”手上,扭过头背向操作,能完整的烧完一条焊条。现在做变压器已无人用高矽钢片,那些工地上常见的弧焊机,令我惨不忍睹,仅是台变压器,并不具备弧焊机起弧到熔弧的电压自动调整功能,必然焊接不稳定。而同样,电风扇在追求生产效率与降低成本的前提下,已变得风量少,耗电大,寿命短,今非昔比。

第一把是我们生产的全国首个家用36寸吊扇,每批出货,需由广州家用电器检验所颁发检验合格证。80年初代随着市场需要,开始扩展新款,第二把款式的形状与色彩,没有人知道,我是模仿乳房的设计。

这种可调铁芯交流弧焊机现在已经找不到,网络图片都没有,纯交流弧焊机,用于一般焊接,性能很优异,设计依据是苏联的一部专业电焊机书。大的是传统产品21千瓦,小的是我根据市场需要设计的12千瓦,便于移动。

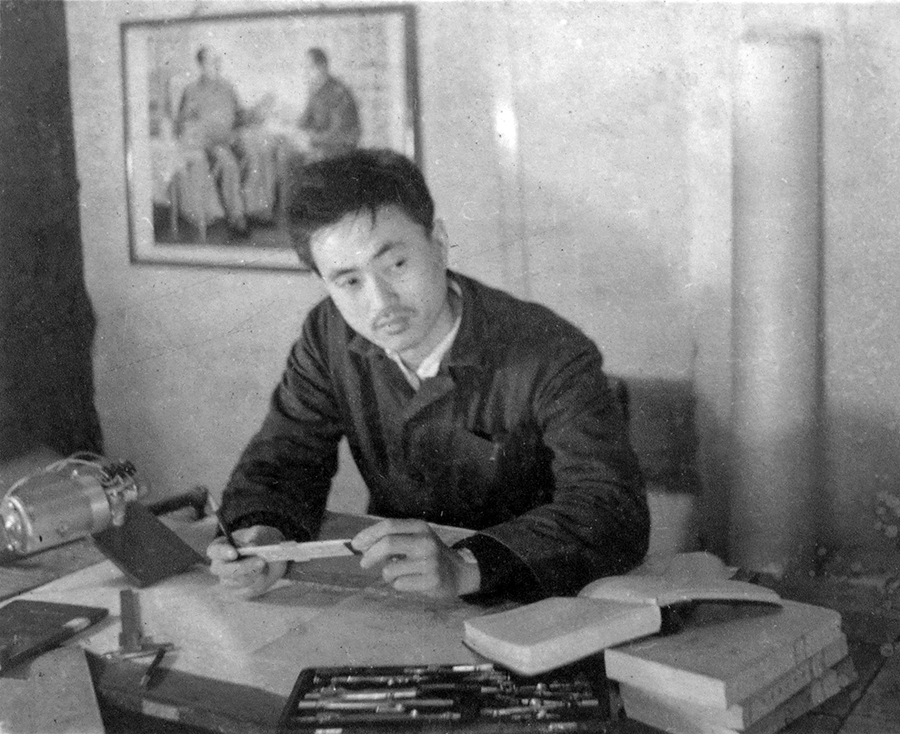

这张照片左边放着一个汽车雨刮器,我在装模做样。虽然这个雨刮器电机工艺落后,离成熟还有一步之遥,但改进的方案是清晰的,我们已经为生产广州第一部轿车做了配套,和几个广州大汽车厂建立了关系,今天回首,为此后蓬勃的汽车工业做配套,它是个前途无限的产品。

改革开放在悄悄的进行。

有港商上门联系,定做大量的吊风扇,销往美国。当时我们生产的36寸吊扇是广州独家,品质上乘。但港商提出的条件相当苛刻,价钱之低,我计算材料成本加上税收,都不够用。港商们咨询过中国所有的国营和我们的集体企业后,眼光瞄上了农村。(事后了解到,从此风扇材料大为减省。)

顺德的吊风扇厂雨后春笋般崛起。我们的失败首先是税收问题,我们的营业税是25%,农村不用打税,而政策顶多打税5%,多为虚设。仅此一招,就足以把我们置于死地。其次就是质量问题。我们严格按照国家标准生产,而当时外商要求的美国UL标准,看起来是个令人生畏的门槛,其实相当简单,只要求安全,不要求产品的性能,于是大可以偷工减料,做出来的风量,效率,耗电等大大低于国家标准。第三点很重要,外商引进了先进的自动生产流水线,工艺结构改进,令生产效率提高了10倍。顺德一些小厂,开始自行模仿制造这些生产设备,也加入了竞争行列。在当时,全国原有的吊风扇产量,一年10万台左右,而顺德一个厂的年产量能达到1000万。我们开始发工资有困难了。

这时阶级斗争又来了。我的上司街道党委书记,是思想比较开放的人,被以引进外商建楼宇,搞街道粤剧班子,当然还少不了男女关系的种种理由整进监狱。我则屡屡被盘查,为什么他已被监护,你某年某月某时还到他家里干什么?我说修理电视机。我很清楚,这是一场完全的权力斗争。十多年在沙场的滚打,在三山五岳的人才中得到的锻炼,令我义无反顾,工厂在体制夹逼下奄奄一息,我和工友们说声对不起,把顶戴花翎一扔,出走了。年三十晚,前党委书记回到了家,给我看了审判的结果,所有不实之罪名全部洗脱。

我的第一期高尔基式的大学毕业了,同时脱离了工人阶级队伍。虽然我已经不是工人阶级,但我和他们有着千丝万缕的关系和解不开的情结。

后事如何?两年后,蛇口工业区同意我调入,需要原单位办手续,我提着一瓶人头马酒,在好心人的引荐下,去到后任的党委书记家,他一张口还是提出我某年某月某日到前书记家的事。可人家早已经到别处升官了,我还有罪?其实我识做,认屎认屁,这事还是能解决,但我却从桌子上拿回那瓶人头马,转身向门口走去,他喝令我停步,要我明天去办公室办个手续。第二天去了,是让我在开除红籍的文件上签字。过后不久,遇到以前的旧书记,他告诉我,他曾拿着报道我在深圳日资厂当厂长关心工人的事迹的羊城晚报,大骂那个街道办事处逼走人才。

是的,街道工业本来人才济济,尤其是我出身的红旗电机厂,如果不是政策的扼杀,到今天它定能成为中国的中坚企业。此后30年的江湖搏杀,我未遇到过比之更藏龙卧虎的工厂。

每当有机会回老地方走走,总在怀念我初出茅庐的师傅和工友,师爷、火烛佬、虾饺、邓师傅、曾林、大头城、苏鼠、棋王、大树、招大少、三姑妈、公仔王、晕坨坨、跛萍、咸肉粽、肥仔、恩鲲……数不尽,我很想把他们一个个都写出来,可是纸短情长,难以尽说。当年分散在七个街巷角落的车间厂房,以及我常常修理维护的,连接各个车间的两条铁丝,那是我们互相联系的广播热线,已经没有一点踪影,有的街巷也已经消失。偶尔碰到老前辈,寒暄问候之后,塞点饮茶钱给他们,算是对我未能把老厂带出困境的一种心理补偿。

并以此文,悼念已故的几位师傅、先辈。

洪桥街30871电话传呼站,红旗厂长期使用,于是把它拼入厂内,这是与厂有关的唯一现存的建筑遗址。红圈是传呼站牌。